「本ページのリンクにはプロモーションが含まれています」

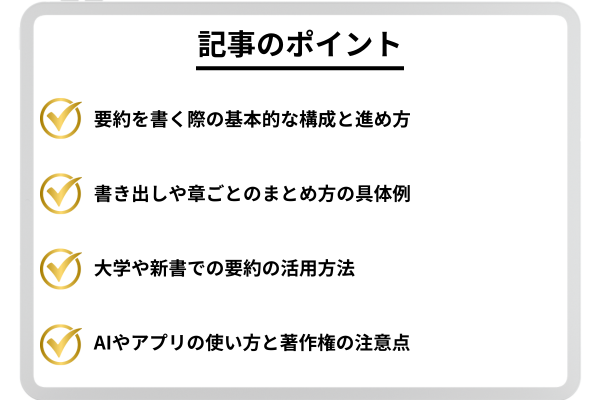

本を読んだ内容を誰かに伝えたいとき、あるいはレポートや発表のために要点をまとめたいとき、「本 要約 書き方」に悩む方は多いのではないでしょうか。

この記事では、本の要約を書き始める際に役立つ書き出し 例から、大学での活用方法やレポート 例の使い方まで、初心者にもわかりやすく解説します。

また、情報量の多い新書を効率よくまとめる方法や、内容の流れを整理しやすくするための章ごとの要約手順についても詳しく紹介。

さらに、近年注目を集めている本の要約 aiツールや、移動中にも便利なアプリの活用法も取り上げます。

「要約の書き方のルールは?」といった基本から、「本の要約は違法ですか?」という気になる著作権の話まで網羅していますので、これから要約を書こうと考えている方にも、すでに実践している方にも役立つ内容になっています。

正確かつ伝わりやすい要約を作るためのヒントを、ぜひこの記事から見つけてみてください。

「本の要約」 書き方の基本と手順を解説

本の要約 書き出し 例と注意点

本 要約 書き方 大学での活用方法

新書 要約 書き方と効率的な読み方

本の要約 章ごとに進める方法

本の要約 書き方 例で学ぶコツ

「本の要約」 書き出しの例と注意点

本の要約を書くときに、最初に悩むのが「どのように書き出せばよいのか」という点ではないでしょうか。

書き出しは、読む人にとって第一印象を決める大切な部分です。

適切な書き出しができれば、読者の理解を助け、読み進めてもらいやすくなります。

まず、書き出しで重要なのは「その本が何について書かれているのか」「なぜこの本を要約したのか」が一目で伝わる内容にすることです。

要約レポートであれば、本のタイトル、著者名、そしてその本のテーマを簡潔に紹介すると良いでしょう。

例えば、「本要約は、現代社会における幸福のあり方を論じた〇〇著『△△』についてまとめたものです。」という形が基本です。

一方で、レポートや論考の一部として要約を挿入する場合には、要約の目的を明記する必要があります。

たとえば、「本稿では、現代の働き方に関する議論を深めるため、働き方改革を扱った『〇〇』の要点を以下にまとめる。」

という形にすると、要約が読者にとって意味のある情報であることが伝わります。

ただし、書き出しでやってはいけない点もあります。

それは、いきなり内容に入りすぎて背景が見えなくなることです。

また、著者名やタイトルを記載せずに要約を始めてしまうと、読み手は「何の話をしているのか」がわからなくなってしまいます。

つまり、書き出しでは、「この要約が何の本についてのものか」「なぜ要約が必要なのか」が明確に伝わるよう意識することが大切です。

読み手の立場に立ち、要約の導入で混乱を招かないよう配慮することが求められます。

要約の書き方 大学での活用方法

大学生活では、さまざまな場面で「本の要約」が求められます。

特にレポート課題や授業内の発表、小論文の資料としてなど、要約スキルは不可欠です。

うまく活用すれば、学習の効率が大きく上がり、論理的思考や表現力の向上にもつながります。

要約の活用場面として代表的なのが、指定図書の要約レポートです。

教員から「この本を読んで、要約して提出してください」といった課題が出されることは珍しくありません。

このとき重要なのは、単なるあらすじの羅列ではなく、筆者の主張や論理展開を理解し、それを自分の言葉で再構成することです。

また、大学では学術的な資料を読む機会も増えます。

論文や専門書は量も情報も多いため、要約力がないと内容を正確に把握するのが難しくなります。

ここで要約力を身につけておくことで、他の科目の学習にも応用が可能になります。たとえば、ゼミ発表の準備では、自分が読んだ文献を短時間で他の学生に伝える必要があるため、要約力がそのままプレゼン力につながります。

ただし注意点もあります。大学での要約は、単なる読書感想文とは異なり、主観や感想を交えず、客観的かつ論理的にまとめる必要があります。

文体も「だ・である調」や「です・ます調」の指定がある場合が多いため、事前に確認しておくことが大切です。

このように、大学での要約は単なる文章練習ではなく、知識を整理し、他者に伝えるための「学びの技術」として活用できます。

繰り返し練習を重ねることで、レポートの質を上げるだけでなく、自分の理解度を深める助けにもなるでしょう。

新書 要約 書き方と効率的な読み方

新書を要約する際は、その独特の構成や情報量を考慮したアプローチが求められます。

新書は、一般書と比べて論理性や情報密度が高く、短いページ数の中に筆者の主張と根拠が詰まっているのが特徴です。

限られた時間で要点を的確にまとめるためには、効率的な読み方と書き方の工夫が欠かせません。

まず、新書を要約する際には「目次」「はじめに」「おわりに」に目を通すことから始めましょう。

これらのパートには、筆者の主張や本全体のテーマが明確に記載されています。

目次を見れば、章ごとのテーマや流れがつかめるため、どこに重点を置いて読めばよいのかが明確になります。

読み進める際には、接続詞や繰り返し登場するキーワードに注目することも大切です。

「しかし」「つまり」「たとえば」などの言葉は、主張や根拠、具体例が始まるサインであり、要点を見つけやすくなります。

重要な部分にはマーカーを引いたり、付箋を使ったりして視覚的に整理しておくと、後でまとめる際にも役立ちます。

要約を書く際には、章ごとに簡単なメモを取っておくとスムーズです。

各章にどんな内容が書かれていたかを一言でまとめるだけでも、全体の構成をつかむ手助けになります。

そのうえで、主張・根拠・結論をバランスよく盛り込んだ文章に仕上げましょう。

文章は簡潔でわかりやすく、自分の言葉で表現することを意識してください。

ただし、新書の要約では注意点もあります。著作権の観点から、原文をそのままコピーしたり、長文引用を行ったりするのは避けるべきです。

また、筆者の意図を歪めないよう、自分の意見を混ぜないことも基本です。

要約とは情報の抽出と再構成の作業です。

新書を効率よく読み、要点を正確につかみ、自分の言葉で伝えることができれば、情報処理能力や思考力を大きく高めることができます。

「本の要約」 章ごとに進める方法

本を要約するとき、最初から全体を一気にまとめようとすると混乱しやすく、重要な点が抜け落ちる可能性があります。

このため、多くの場合「章ごと」に分けて要約を進める方法が効果的です。

章ごとに整理することで、内容の流れが明確になり、読者が著者の主張をより深く理解しやすくなります。

まず最初に行うべきは、本全体の構成を把握することです。目次を丁寧に読み、どの章で何が語られているのかをざっくり把握しておきましょう。

目次は、各章の役割や話の展開を示してくれる地図のようなものです。

ここで全体の流れを押さえておくと、章ごとの要約でも「今どの地点にいるか」が分かりやすくなります。

次に、実際に各章を読みながら重要なポイントを抽出していきます。

このとき、「この章で著者が伝えたかったことは何か?」を意識しながら読み進めると、焦点が定まりやすくなります。

また、繰り返し登場するキーワードや印象的なフレーズにも注目すると、要約の核となる情報を拾いやすくなります。

各章の要約は、できれば一文または二文で簡潔にまとめるのが理想です。

たとえば、「第1章では現代人のストレスの原因を社会構造の変化から説明している」といった具合です。

こうした短い文を章ごとに書き出しておけば、最終的に全体の要約文を構成する際にも、自然な流れを作りやすくなります。

この方法を使うことで、著者の主張や展開を順序立てて整理することができ、要約文の完成度も向上します。

ただし注意点として、章をまたいで繰り返されている内容や、序盤で提起された問題が終盤で回収されている場合などは、全体の流れを見直した上で重複を省く工夫も必要です。

章ごとの要約は、まとまった文章を分解して扱いやすくするテクニックの一つです。

読解力と要約力の両方を高めたい人にとって、非常に有効なアプローチといえるでしょう。

書き方を例で学ぶコツ

本の要約がうまく書けないと感じる人の多くは、「どう書き始めればいいのか」「どのようにまとめればいいのか」といった具体的な方法に悩みやすいものです。

そんなときは、実際の書き方の例を見ながら学ぶのが一番の近道です。

例文を分析し、どのような構成や表現が使われているかを理解することで、自分の文章にも応用できるようになります。

例えば、誰もが知っている童話『桃太郎』を要約する場合を考えてみましょう。要約文は以下のようになります。

「本要約は、桃から生まれた桃太郎が鬼退治をする物語『桃太郎』について簡潔にまとめたものである。

桃太郎は、成長して犬・猿・キジと共に鬼ヶ島へ向かい、村人を苦しめていた鬼を退治して平和を取り戻す。仲間と協力し、正義を貫く姿が描かれている。」

この例から学べるポイントは主に3つです。第一に、書き出しで「どの本について要約しているか」が明確にされていること。

タイトルを示すことで、読者が内容をすぐに理解できます。第二に、主題や流れが簡潔に整理されており、余計な描写や感想が含まれていない点です。

要約では、感情表現や評価は不要です。事実と構成のみをわかりやすく伝えることが求められます。

第三に、文章が「起→承→転→結」の流れで整えられていることです。

本のあらすじ(起・承)、行動の展開(転)、そして主題の整理(結)と段階的に説明されているため、読者が内容を順序立てて理解しやすくなっています。

ここで注意すべきは、「自分の意見や感想を混ぜないこと」「本文の言い回しをそのまま使わないこと」です。

要約文はあくまでも第三者に向けての情報伝達なので、客観性が重要です。また、著作権の観点からも原文の引用は避け、自分の言葉で書き直す必要があります。

要約の書き方を学ぶには、実際の例を見て構造や表現を観察することが有効です。

最初は真似をする形でも構いません。回数を重ねていくうちに、自分なりのスタイルができてくるはずです。

要約は、書く力と同時に「読む力」も鍛えられるため、練習を積むことで確実に上達していくでしょう。

「本の要約」 書き方の疑問と便利ツール

要約の書き方のルールは?

本の要約 レポート 例の使い方

本の要約 aiとの比較と活用法

本の要約 アプリおすすめ3選

本の要約は違法ですか?の答え

要約力を高める具体的な練習法

要約の書き方のルールは?

要約を書くときには、いくつか守るべき基本的なルールがあります。

これらを理解しておくことで、読み手にとってわかりやすく、正確な要約文を作成することが可能になります。

特に、学術的な場面やビジネス文書で要約を求められる場面では、ルールを無視した要約は信頼性を損ねてしまう恐れがあります。

まず押さえておきたいのは、「自分の言葉でまとめる」ことです。

原文をそのままコピーすることは避けなければなりません。

著作権の観点からも、文章の一部をそのまま使用することには注意が必要ですし、何よりも要約は「読み手に向けて要点を再構成して伝える」ことが目的です。

そのためには、自分自身で内容を理解し、別の表現に置き換える必要があります。

次に、「文の順番を変えない」という点も大切です。

要約では、元の文章の構成を保ちながら情報を圧縮することが求められます。

たとえば、導入→主張→根拠→結論という流れで書かれた文章を、根拠→結論→主張のように順番を入れ替えてしまうと、筆者の意図や論理の流れが崩れてしまいます。

また、要約に「自分の意見や解釈を入れない」ことも大切です。

読み手は、あくまでも「元の文章には何が書かれていたのか」を知りたいと考えています。

そこに筆者とは異なる見解や評価が混ざってしまうと、正しい情報が伝わらなくなってしまいます。

加えて、「主張と根拠を含める」ことが要約の完成度を高めるポイントです。

ただ情報を削って短くするのではなく、筆者が伝えたい主張と、それを支える根拠がきちんと残っているかを確認しながら書くようにしましょう。

このように、要約には「表現の工夫」と「構成の尊重」が同時に求められます。

丁寧にルールを守ることで、伝わりやすく、信頼される文章が出来上がります。

本の要約 レポート 例の使い方

本の要約レポートを書くとき、「どうやって構成すればよいか」「書き方に自信がない」と感じる人は多いかもしれません。

そんなときに役立つのが、既に作成された「要約レポートの例」です。

上手に活用すれば、文章の構成や表現方法を具体的に学べる手助けになります。

まず、レポート例を使う際に意識すべきなのは、「参考にする部分と、自分で書き換える部分を明確に分ける」ことです。

例文はあくまでも構成や流れのヒントとして利用し、実際の内容は自分が読んだ本に即して書き換える必要があります。

たとえば、序文での書き出し方、章ごとの要点のまとめ方、最後の結論部分の書き方などは、そのまま使うのではなく、自分の言葉に置き換えて応用しましょう。

さらに、例文の構造を読み解くことも大切です。

良い要約レポートは、「本の概要→筆者の主張→論拠→まとめ」といった順で展開されており、論理的な流れがしっかりしています。

こうした構成を真似ることで、自分のレポートも説得力のあるものに仕上がります。

ただし注意点もあります。ネット上や書籍で公開されているレポート例は、内容が一般的であることが多く、自分の課題に完全に合致するとは限りません。

また、例文をそのまま使ってしまうと、盗用やコピペとみなされるリスクがあります。

とくに大学などの教育機関では、厳しくチェックされるため、あくまで「参考」として扱い、自分の思考で再構築することが不可欠です。

このように、要約レポート例は「型を学ぶための教材」として非常に有効です。

実際に手を動かして書きながら、例文を見比べてみると、表現力や構成力の向上につながります。

うまく取り入れれば、要約レポートの精度は確実に高まっていくでしょう。

aiとの比較と活用法

最近では、AIを使って本の要約を自動的に生成するサービスが増えてきました。

便利そうに見えるこの技術ですが、実際には手動の要約とどのような違いがあるのでしょうか。

そして、どう活用すれば効果的なのかを考えてみましょう。

AI要約の最大のメリットは「スピード」です。

大量のテキストも数秒で処理され、要点を抽出してくれるため、時間がないときやざっくり内容を把握したい場合には非常に便利です。

特にビジネス書や学術書の要点を短時間でチェックしたいときなどには、AIの力を借りることで効率が大きく向上します。

一方で、AIによる要約には明確な限界もあります。

まず、文脈を深く理解する力はまだ人間に及びません。文章のニュアンスや皮肉、裏にある著者の意図などを読み取ることは難しく、情報が表面的になりやすい傾向があります。

また、要点の選定においても、重要度の判断がズレてしまうことがあるため、精度の面では注意が必要です。

このため、AI要約を「そのまま使う」のではなく、「自分の要約の補助ツール」として活用するのが現実的です。

たとえば、AIで作成した要約を読んでから自分で本文を確認し、補足が必要な箇所や抜け落ちている内容を補完するといった使い方が有効です。

これにより、読解の効率は上がりつつも、正確さや深みのある要約文を維持することができます。

また、AIを使って複数の要約バージョンを生成し、それらを比較するのもおすすめです。

異なる視点でまとめられた内容を参考にすることで、自分では気づけなかった重要な要素を発見できることもあります。

最終的に、要約は「誰に、何を伝えるか」が鍵となる作業です。

AIを活用することで作業時間を短縮しつつ、人間の目で仕上げることで精度を高める。

このバランスが、これからの情報整理において非常に重要な考え方となるでしょう。

本の要約 アプリおすすめ3選

本の要約をもっと手軽に、効率的に行いたいと考えている方にとって、要約アプリの活用は非常に効果的です。

中には、数分で本のエッセンスを掴める便利なサービスもあり、通勤中やスキマ時間を学習に活かしたい人にもぴったりです。

ここでは、特に使いやすく、信頼性の高い「本の要約アプリ」を3つ紹介します。

まず紹介したいのが「flier(フライヤー)」です。

ビジネス書を中心に、編集部が厳選した約3,500冊以上の本が10分程度で読める要約文として提供されています。

プロのライターが要約を担当しており、構成も整っていて読みやすいのが特徴です。

また、アプリには音声読み上げ機能もあるため、目で読むだけでなく耳でも学習ができます。

有料プランではすべての本の要約を閲覧できるようになるため、学びを習慣化したい人におすすめです。

次に紹介するのが「BOOK-SMART(ブックスマート)」です。

このアプリは、経営者やマネージャー向けの良書をピックアップし、短時間で読める要約形式にまとめて提供しています。

情報の信頼性が高く、思考整理や戦略構築に役立つ内容が揃っているため、ビジネスパーソンに非常に人気があります。

また、要約には図やグラフが使われている場合もあり、視覚的にも理解しやすくなっています。

最後に紹介するのは「Audiobook.jp」の要約機能です。

これは主に音声で本を楽しむユーザー向けのサービスですが、一部には本の要点を抽出した短い要約を聴ける機能もあります。

読書に時間を取れない人や、移動中にインプットしたい人には非常に便利です。

音声のクオリティも高く、ナレーターの声が聞きやすいため、通勤や家事の合間にも自然と知識を吸収できます。

このように、それぞれのアプリには異なる特徴がありますが、共通しているのは「短時間で質の高い情報を得られる」という点です。

目的や生活スタイルに合わせて使い分けることで、読書や学習の効率を大きく高めることができるでしょう。

本の要約は違法ですか?

本の要約を公開したり共有したりする際に、「これって著作権的に問題ないの?」と疑問に思ったことがある人も多いかもしれません。

要約行為そのものは誰でも行えるものですが、著作権法の観点から見ると、一定のルールを守らなければ「違法」と判断される可能性があります。

ここでは、その境界線について整理しておきましょう。

まず、個人が学習目的で本を要約すること自体には何の問題もありません。

たとえば、レポートやプレゼン資料作成のために本を要約したり、自分用のメモとしてまとめたりする行為は、著作権の制限の範囲内に収まるため合法です。

これは「私的使用のための複製」や「引用の適用」として認められています。

一方で、他人が書いた本の要点を要約し、それを第三者に向けてネット上に無断で公開した場合は、著作権侵害に該当する恐れがあります。

著作権法では「二次的著作物の無断公表」は原則として禁止されており、元の作品の構成や表現をそのまま模倣してしまうと、「翻案権の侵害」として訴えられるリスクがあります。

また、たとえ自分の言葉で書き換えたとしても、「本質的な内容」を網羅してしまっている場合は、それ自体が著作権侵害と見なされるケースもあります。

つまり、どこまでが単なる要約で、どこからが著作物の再利用になるのか、その線引きはとてもあいまいなのです。

このため、安全に要約文を発信するには、いくつかの注意点を守る必要があります。

具体的には、「出典を明記する」「全文の要点すべてを漏れなくまとめない」「商業目的で公開しない」などが基本的なルールです。

さらに、出版社や著者から明確な許諾を得たうえでの公開であれば、問題は生じにくくなります。

著作権は創作者の権利を守るための重要な法律です。

要約文を共有する場合は、情報の発信者としての責任を持ち、内容の取り扱いに細心の注意を払うようにしましょう。

要約力を高める具体的な練習法

要約力は、一朝一夕で身につくものではありません。

しかし、意識的にトレーニングを積み重ねれば、誰でも確実にスキルを高めることができます。

ここでは、初心者でも取り組みやすい具体的な練習法をいくつか紹介します。

最初に取り入れたいのが「短文の要約」です。

いきなり本の要約に挑戦するのではなく、まずはニュース記事やコラム、SNSの投稿など、短めの文章を対象にして練習してみましょう。

読んだ内容を1~2文でまとめることで、「何が一番伝えたかったのか」を見抜く力が鍛えられます。

特に、1文で要点を表現する力は、ビジネスや学術の場でも役立ちます。

次に効果的なのが「章ごとにメモを取る」読書法です。

本を読む際に、章ごとに「主張・根拠・結論」を意識してメモを残しておくと、読後に自然と要約文が作りやすくなります。

これを習慣化することで、読解力と情報整理力の両方が養われます。

さらに、他人に説明する練習もおすすめです。

本の内容を家族や友人に口頭で要約して伝えることで、「言語化する力」「相手に伝わる表現」が磨かれます。

もし相手にうまく伝わらなかった場合は、何が足りなかったかを振り返ることで、次の改善に繋がります。

最近では、AI要約との比較も効果的な練習法の一つです。

自分で要約した内容と、AIが出した要約文を並べてみることで、見落としていたポイントや言い換えの工夫を学ぶことができます。

これにより、より客観的に自分の文章を分析できるようになります。

このように、要約力を高めるには「読んで・まとめて・伝える」サイクルを意識することが重要です。

繰り返し練習することで、ただ短くするだけではなく、「正確に伝える力」も身についていきます。

時間はかかっても、日常の中に取り入れることで、確実にスキルアップが可能です。

本の要約 書き方のポイントを総まとめ

- 書き出しでは本のタイトル・著者・要約目的を明記する

- 内容に入る前に背景や文脈を簡潔に説明する

- 要約では筆者の主張と構成を重視する

- 大学では要約を論理的かつ客観的に書く必要がある

- 学術レポートでは主観を入れずにまとめる

- 新書は目次・冒頭・終わりに注目して読む

- 章ごとに要約を進めると全体が整理しやすくなる

- 接続詞やキーワードに注目すると要点を把握しやすい

- 書き方の例を観察することで構成力が養える

- 自分の言葉で再構成することが要約の基本

- 文の順番や論理構成を崩さないことが大切

- レポート例は構成の参考にとどめ、自分の文章にする

- AI要約は補助的に使い、人の目で精度を補う

- 公開要約には著作権への配慮が求められる

- 短文要約や音読説明で要約力のトレーニングが可能