小説の書き出しで、手が止まってしまった経験はありませんか。

面白いアイデアはあるのに、最初の一文が書けない。どうすれば読者にインパクトを与えられるのか。

有名な作品や秀逸な小説の書き出しを一覧で参考にし、効果的な書き方を学びたい、と考える方は多いはずです。

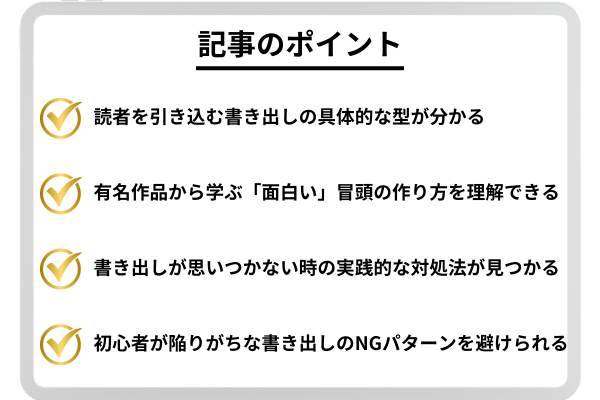

この記事では、具体的な小説の書き出し例を豊富に紹介しながら、読者の心を掴む書き方のコツを徹底的に解説します。

さらに、創作の助けとなる小説書き出しメーカーといったツールの活用法まで、あなたの悩みを解決するための情報を網羅しています。

読者を惹きつける小説 書き出しの名作例

- 有名な小説書き出し一覧で型を知る

- 心に残る秀逸な小説の書き出しとは

- 思わず先を読む面白い小説の書き出し

- 有名作品に見る書き出しの共通点

- 強いインパクトを残す書き出しの技法

- 参考になる小説の書き出し例を比較

有名な小説書き出し一覧で型を知る

小説の書き出しには、読者を引き込むためのいくつかの「型」が存在します。

どのような物語が始まるのかを効果的に示すため、多くの作家がこれらの型を巧みに利用してきました。

まずは、有名な作品がどのような型で始まっているかを見ていきましょう。

| 書き出しの型 | 解説 | 有名な作品例 |

| 人物から入る | 主人公を最初に提示し、その人物の職業や性格、置かれた立場などから物語を始めます。読者はまず主人公に焦点を合わせることになります。 | 『ヰタ・セクスアリス』森鷗外<br>「金井湛君は哲学が職業である」 |

| 時から入る | 物語が始まる「時」を明確にすることで、時代背景や季節感を伝え、読者を特定の時間軸へと導きます。歴史小説などで効果的に使われます。 | 『夜明け前』島崎藤村<br>「木曾路はすべて山の中にある。」(※これは「場所」からですが、同作は時代を示す導入で知られます)<br>『落城』田宮虎彦<br>「慶応四年十月十六日、…」 |

| 場所から入る | 物語の舞台となる場所の描写から始めます。その場所が持つ独特の雰囲気や特徴を描写することで、物語の世界観を構築します。 | 『潮騒』三島由紀夫<br>「歌島は人口千四百、周囲一里に充たない小島である」 |

| 状況・経緯から入る | 主人公がどのような状況に置かれているか、あるいは物語が始まるに至った経緯の説明から入る手法です。 | 『坊ちゃん』夏目漱石<br>「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている」 |

| 思い入れから入る | 主人公や語り手の強い感情、意見、哲学といった内面的な「思い入れ」から物語を始め、読者に強い印象を与えます。 | 『抒情歌』川端康成<br>「死人にものいいかけるとは、なんという悲しい人間の習わしでありましょう」 |

| 奇抜な視点から入る | 人間以外の視点や、常識から外れた視点を用いることで、読者に強烈な驚きと興味を抱かせます。 | 『吾輩は猫である』夏目漱石<br>「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」 |

このように、書き出しの「型」を意識することで、物語の導入部をより戦略的に構築できます。

あなたの書きたい物語が、どの型から始めるのが最も効果的かを考えてみるのが、魅力的な書き出しへの第一歩です。

心に残る秀逸な小説の書き出しとは

秀逸な小説の書き出しは、単に文章が美しいだけではありません。

読者の心に深く残り、物語の世界へ一瞬で引き込む力を持っています。

そのような書き出しは、物語全体のテーマや雰囲気を凝縮し、これから始まる出来事を巧みに暗示しています。

#### 物語の核心を予兆させる一文

例えば、古井由吉の『杳子』は「杳子は深い谷底に一人で座っていた。」という一文で始まります。

これは単なる情景描写ではありません。

「深い谷底」という言葉が、ヒロインが抱える精神的な孤立や問題の深さを象徴しており、読者はこの出会いが平穏なものではないことを予感します。

このように、比喩的な表現を用いて登場人物の内面や運命を暗示する手法は、書き出しを文学的に高める一つの方法です。

#### 読者の認識を揺さぶる構成

また、サマセット・モームの『月と六ペンス』の書き出しは、文の順序を工夫することで読者の好奇心を刺激します。

「いまでは、チャールズ・ストリックランドの偉大さを否定する人などまずいない。」とまず断定し、その後に「だが、白状すると、私はストリックランドと初めて出会ったとき、

この男にどこか普通人と違うところがあるとは少しも思わなかった。」と続けます。

もしこの順番が逆だったら、面白さは半減してしまうでしょう。

最初に結果を提示し、次に過去の意外な認識を語ることで、「なぜ彼は偉大になったのか?」「語り手は彼の何を見抜けなかったのか?」という大きな謎が生まれます。

このように、情報の提示順序を操作することも、秀逸な書き出しを作るための重要な技術です。

要するに、秀逸な書き出しとは、読者に「なぜ?」「どういうこと?」と考えさせ、物語の奥深さを感じさせる仕掛けが施されたものなのです。

思わず先を読む面白い小説の書き出し

読者が「面白い!」と感じ、ページをめくる手が止まらなくなる書き出しには、いくつかの共通した要素があります。

それは、読者の好奇心を刺激し、「この先どうなるんだろう?」という気持ちをかき立てる仕掛けです。

最も効果的なのは、「謎」「ピンチ」「意外性」という三つの要素を冒頭に提示することです。

#### 「謎」で引きつける

謎めいた状況を提示されると、人間はその答えを知りたくなります。

例えば、「終電を待つホームで見覚えのある人を見かけた。でも誰だか思い出せない。

間違いなく見覚えのある人なのに。」という書き出し。読者は即座に「その人は誰?」「主人公とどんな関係が?」という疑問を持ち、答えを求めて物語を読み進めたくなります。

#### 「ピンチ」で共感を誘う

主人公がいきなり危機的な状況に陥っている場面から始めるのも、非常に強力な手法です。

「ホームで終電を待っているとき奴らが階段を上がってくるのが見えた。

わたしは急いで線路に飛び降り逃げ出した。」このような書き出しは、読者に緊迫感を与え、「主人公は逃げ切れるのか?」「なぜ追われているのか?」という心配と興味を同時に抱かせます。

読者は主人公の運命を見届けたいという気持ちになるのです。

#### 「意外性」で興味をかき立てる

常識や予想を裏切る展開も、読者の心を掴みます。

「終電が来た。しかし太郎は乗ろうとはせず、ドアが閉じられるのを黙って見ていた。」なぜ、太郎は乗らないのでしょうか。

当然乗るだろうという読者の予測を裏切ることで、「どういうこと?」「何か特別な理由があるのか?」と強い興味を引くことができます。

これらの要素は、物語の導入部分で読者の心にフックをかける役割を果たします。

平坦な説明から入るのではなく、いきなり読者を物語の渦中に放り込むような、刺激的な書き出しを意識することが大切です。

有名作品に見る書き出しの共通点

ジャンルや時代が異なる有名作品であっても、その秀逸な書き出しにはいくつかの共通点が見られます。

それは、読者の心を掴むために計算された「かまし」の技術です。多くの作家は、物語の冒頭で読者の度肝を抜き、一気に作品世界へ引き込むことを意識しています。

一つ目の共通点は、冒頭で読者に「なぜ?」という疑問を抱かせる力です。

阿部和重の『アメリカの夜』は「ブルース・リーが武道家として示した態度は、「武道」への批判であった。」と始まります。これは単なる事実の提示ではなく、読者の常識に挑戦するような断定的な意見です。

読者は「どういう意味だ?」と反射的に考えさせられ、その答えを求めてページをめくることになります。

二つ目の共通点は、平和な日常と深刻な非日常のギャップを利用する意外性です。

遠藤周作の『深い河』は、「やき芋ォ、やき芋、ほかほかのやき芋ォ。」というのどかな呼び声から始まります。

しかし、その直後に、この声が妻の末期癌を宣告された瞬間の記憶と結びついていることが明かされます。

このギャップにより、のどかなはずの「やき芋屋の声」が、主人公の絶望を際立たせる不気味な響きを帯びるのです。

三つ目の共通点は、物語のテーマや主人公の運命を象徴するキーワードを配置することです。

綿矢りさの『蹴りたい背中』の「さびしさは鳴る。」や、佐伯一麦の『ア・ルース・ボーイ』の「坂道」という言葉は、それぞれ主人公が抱える孤独や、

これから始まるであろう波乱に満ちた青春を暗示しています。

これらのことから、有名作品の書き出しは、単に物語を始める合図ではなく、読者の知的好奇心を刺激し、感情を揺さぶり、物語全体のトーンを設定するという、多層的な役割を担っていると考えられます。

強いインパクトを残す書き出しの技法

読者の記憶に強烈に焼き付くようなインパクトのある書き出しを生み出すには、遠慮やためらいを捨てる心構えが求められます。

音楽で言えば、AメロやBメロを飛ばしていきなりサビから始めるような、大胆な構成を意識することが鍵となります。

#### もったいぶらずに核心に触れる

書き出しが上手くいかない多くのケースでは、「重要な情報は後にとっておこう」という「もったいぶり」の心理が働いています。

しかし、読者が冒頭で興味を失ってしまえば、その重要な情報が読まれることはありません。

例えば、「デートに誘ったら彼女はOKしてくれた」という事実報告から始めるのではなく、

「デートに誘った5分後にはボクは後悔しはじめ、10分後にはもう彼女に飽きていた。」といきなり核心に突っ込むのです。

これにより、「なぜ後悔したの?」「こんな主人公がこの後どうなるの?」という強い興味が生まれます。

主人公の性格や物語のテーマといった核心部分を冒頭で提示することを恐れてはいけません。

#### 読者の感情を揺さぶる描写

平坦な描写ではなく、読者の感情が大きく動くようなシーンから始めることも有効です。

例えば、敵との戦いが終わった後の場面を描く際に、「敵をやっつけたので世界が平和になった。

もう心配ない。」では、物語は始まりません。

これを、「敵はひざまづき、涙を流しながら命乞いをした。

太郎は拳銃を取り出し、そいつの額に銃口を押し当てた。」という書き出しにするのです。

命乞いをする敵と、それに対する主人公の冷徹な行動。この倫理的に揺さぶられる状況を提示することで、読者は「太郎は引き金を引くのか?」と固唾をのんで見守ることになります。

このように、インパクトのある書き出しとは、情報を小出しにするのではなく、物語の最もドラマチックな核心や、読者の感情を強く揺さぶる場面を冒頭に持ってくることで生み出されるのです。

参考になる小説の書き出し例を比較

魅力的な書き出しと退屈な書き出しの違いは、どこにあるのでしょうか。

具体的な例を比較することで、その差はより明確になります。

重要なのは、単なる状況説明に終わらせず、読者の感情や好奇心を刺激する「かまし」があるかどうかです。

#### NG例:平坦な情景描写

「川のほとりはたくさんの雑草で覆われ、川上から流されてきた岩があたりに散らばっていた。しかし川を流れる水はきれいだった。」

この文章は、見たままの風景を描写しているだけで、物語の始まりとしては非常に弱いです。読者は特に何の感情も抱かず、続きを読む動機が生まれません。

#### OK例:「かまし」を加えた情景描写

「川の水はまるで血のように赤く見えた。去年ここで人が殺されたからだろう。」

前述のNG例と同じ「川」を描写していても、印象は全く異なります。

「血のように赤い」という比喩と、「人が殺された」という情報が加わるだけで、のどかな風景は一転して不穏な空気をまとい始めます。

読者は「誰が殺されたのか?」「犯人は?」といった謎に引き込まれていきます。

#### NG例:感情の不足した場面

「花子が目の前を通り過ぎていった。声を掛けられなかった太郎は残念がった。デートに誘いたかったのに。」

状況は分かりますが、太郎の切実さが伝わってきません。「残念がった」という説明的な言葉では、読者の心は動きません。

#### OK例:切実さを加えた場面

「花子とデートできなかったら太郎は死のうと思っていた。花子がこちらにやって来る。

でも足がふるえて最初の一歩が踏み出せない。花子は無情にも目の前を通り過ぎていく。命がかかっているのに。」

同じ場面でも、「死のうと思っていた」「命がかかっている」という言葉が加わるだけで、状況の深刻さが格段に増します。

主人公の抱える想いの強さや、ピンチの度合いが伝わり、読者は太郎の行動の行く末に強く引きつけられます。

これらの比較から分かるように、書き出しには、読者の心を動かすための「仕掛け」が不可欠です。

事実を並べるだけではなく、そこに謎や感情、意外性を加える工夫が求められます。

実践的な小説 書き出しの書き方とコツ

- 初心者でも分かる書き出しの書き方

- 便利な小説 書き出し メーカーも紹介

- 書き出しで避けたいNGパターンとは

- 書けない時に試す発想のテクニック

- 最適な小説 書き出しで物語を始めよう

初心者でも分かる書き出しの書き方

これまでの名作の例やテクニックを踏まえ、初心者が実践できる書き出しの書き方を具体的に解説します。

難しく考えすぎず、読者の興味を引くという目的を達成するためのステップとして捉えてください。

#### ステップ1:物語の「核心」を一つ決める

まず、あなたの物語で最も読者に伝えたい核心的な要素は何かを一つだけ決めます。

それは、「主人公の特異な性格」「物語を貫く大きな謎」「これから起こる最大の事件」など、何でも構いません。

この核心を、冒頭で提示することを目標にします。

#### ステップ2:「謎・ピンチ・意外性」のどれを使うか選ぶ

次に、その核心を読者に提示するために、「謎」「ピンチ」「意外性」のどのフレームワークを使うかを選びます。

- 謎: なぜ主人公はそんな行動を取るのか?(例:「彼は毎晩、誰もいない駅で誰かを待ち続けていた」)

- ピンチ: 主人公が直面している危機的状況は何か?(例:「目を覚ますと、手足は縛られ、口には布が詰められていた」)

- 意外性: 読者の予想をどう裏切るか?(例:「世界を救った英雄は、次の日、あっさりとコンビニ強盗を働いた」)

#### ステップ3:具体的な一文を作成し、描写を付け加える

フレームワークが決まったら、それに沿った具体的な一文を作成します。

そして、その一文だけでは説明不足な部分を補うように、数行の状況描写や心理描写を付け加えます。

例えば、「ピンチ」を選んだ場合。 まず「目を覚ますと、手足は縛られ、口には布が詰められていた」という一文を作ります。

次に、描写を加えます。「ひんやりとしたコンクリートの感触が背中に伝わる。最後に見たのは、親友の優しい笑顔だったはずだ。なぜ。」

このように、核心となる一文に、感覚的な描写(コンクリートの感触)や、新たな謎(親友の笑顔)を付け加えることで、書き出しに奥行きが生まれます。

以上のステップを踏むことで、単なる状況説明ではない、読者の心を掴む書き出しを論理的に作り上げることが可能になります。

便利な小説 書き出し メーカーも紹介

どうしても最初の一文が思いつかない時、発想のきっかけとして「小説 書き出し メーカー」のようなツールを利用するのも一つの手です。

これらのツールは、ランダムな単語や状況を組み合わせて、書き出しの文章を自動で生成してくれます。

#### ツールのメリット

書き出しメーカーの最大のメリットは、自分では思いつかないような意外な組み合わせや視点を提供してくれる点にあります。

創作に行き詰まった際に利用すると、思考がリフレッシュされ、新たなアイデアの源泉となることがあります。全くのゼロから考える負担が減るため、執筆へのハードルを下げてくれる効果も期待できます。

#### デメリットと注意点

一方で、デメリットも理解しておく必要があります。

自動生成された文章は、当然ながらあなたの書きたい物語の文脈やテーマとは無関係です。

そのため、生成された文章をそのまま使うことはできません。また、機械的な表現や、どこかで見たような陳腐なフレーズが生成されることも少なくありません。

したがって、これらのツールはあくまで「発想の補助」として利用するのが賢明です。

生成された文章から特定の単語やアイデアだけを抽出し、自分の物語に合わせて再構築する、といった使い方が考えられます。

ツールに頼り切るのではなく、創作のきっかけを得るためのスパイスとして、上手に活用することが大切です。

書き出しで避けたいNGパターンとは

読者を引き込む書き出しがある一方で、読者の読む気を削いでしまう「NGパターン」も存在します。

意図せずこのような書き出しにならないよう、典型的な失敗例を理解しておくことが大切です。

#### 1. 無意味な日常の羅列

「太郎は朝起きて、顔を洗い、朝食を食べた。

そして電車に乗って会社へ向かった。」 このような、何の事件性もない平坦な日常の描写は、最も避けるべきパターンです。

読者は、この先も同じように退屈な日常が続くと感じ、すぐに本を閉じてしまいます。物語は、日常が「壊れる」瞬間から始めるのが鉄則です。

#### 2. 説明過多な設定解説

「この世界には『魔法』という力があり、それはマナと呼ばれるエネルギーを源としている。

魔法使いは5つの階級に分かれており…」 特にファンタジー小説で陥りがちなのが、冒頭からの長々とした世界観の説明です。

読者は物語を読みたいのであって、設定資料集を読みたいわけではありません。必要な設定は、物語の進行に合わせて少しずつ明かしていくべきです。

#### 3. 抽象的で伝わらない表現

「彼の心は、果てしない虚無に満たされていた。」 主人公の心情から入る場合でも、このような抽象的な表現だけでは読者に何も伝わりません。

「虚無に満たされている」とは具体的にどういう状態なのか、行動や具体的な比喩で示す必要があります。

例えば、「彼は三日間、ただ天井のシミを眺めることしかできなかった」と書けば、その虚無感がよりリアルに伝わります。

これらのNGパターンに共通するのは、読者の視点が欠けているという点です。

読者が何を知りたいのか、何に興味を持つのかを常に意識し、退屈な説明や描写を冒頭から展開しないよう注意が必要です。

書けない時に試す発想のテクニック

どれだけ考えても書き出しが思いつかない、という壁にぶつかることは誰にでもあります。

そんな時は、一度視点を変えて、別の角度からアプローチしてみるのが効果的です。

#### 1. 書き出しを後回しにする

そもそも、小説を必ず冒頭から書く必要はありません。

書き出しで悩んで筆が止まってしまうくらいなら、思い切って書き出しを後回しにし、自分が一番書きやすいシーン(例えばクライマックスや好きなキャラクターの会話など)から書き始めてみましょう。

物語を書き進めていくうちに、登場人物の性格や物語全体のトーンが固まり、それにふさわしい冒頭が自然と見えてくることはよくあります。

#### 2. キャラクターの設計を見直す

魅力的な書き出しは、魅力的なキャラクターから生まれることが多いです。

もし書き出しが思いつかなければ、それは主人公のキャラクター設定がまだ曖昧なのかもしれません。

そのキャラクターが「どんな言葉遣いをするか」「危機的な状況でどんな行動を取るか」「何を最も大切にしているか」などを深く掘り下げてみてください。

キャラクターが生き生きと動き出せば、その人物らしい物語の始まり方が見つかるはずです。

#### 3. プロット(物語の設計図)を再確認する

物語全体のプロットを見直すことも有効です。あなたの物語の「転」や「結」の部分に、書き出しに使えるようなインパクトのある出来事やセリフが眠っていませんか。

物語の結末付近のシーンを冒頭に持ってきて、そこから過去を回想する形式にする、といった構成の変更も一つの手です。

このように、書けない時は無理に机にかじりつくのではなく、一度立ち止まって別の作業に切り替えることが、突破口を開くきっかけになります。

最適な小説 書き出しで物語を始めよう

この記事では、読者の心を掴む小説の書き出しについて、具体的な例文やテクニックを多角的に解説してきました。

最後に、魅力的な書き出しを生み出すための重要なポイントをまとめます。

- 書き出しは読者の興味を引くための「かまし」が不可欠

- 「謎」「ピンチ」「意外性」の三要素を意識する

- 有名作品の書き出しには物語全体を暗示する工夫がある

- 書き出しの「型」を知り自分の作品に活かす

- 人物・時・場所・状況など多様な始まり方がある

- もったいぶらず物語の核心から始める勇気を持つ

- 平坦な日常描写や設定説明だけの冒頭は避ける

- 良い例と悪い例を比較して違いを理解する

- 具体的な行動や比喩で感情や状況を描写する

- 情報の提示順序を工夫して謎を生み出す

- 書き出しが書けない時は後回しにするのも有効な手段

- キャラクターやプロットを見直すことが突破口になる

- 書き出しメーカーは発想の補助として活用する

- 読者が「なぜ?」「どうなるの?」と感じる仕掛けを作る

- あなたの物語に最もふさわしい始まり方を見つけることが最終目標

ーーーおすすめーーー

「本を出してみたいけど、費用や在庫が心配…」 「電子書籍に挑戦したいけど、専門知識がなくて…」

そんなお悩みはありませんか?

ここでご紹介する出版サービスは、商業出版と自費出版の「いいとこ取り」。 執筆の相談からデザイン、Amazonでの販売、さらにはPRまで、あなたの「本を出したい」という想いをトータルでサポートしてくれます。

低コスト・在庫リスクなしで、あなたの作品や知識をカタチにしてみませんか?