本ページにはアフィリエイトリンクが含まれています

「小説家になりたい」と、本が好きな方なら一度は夢見たことがあるかもしれません。

しかし、いざ本気で目指すとなると、様々な疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

そもそも小説家になりたい人が多すぎる中で、どうすれば抜きん出ることができるのか。

一部で「小説家 やめとけ」と言われるのはなぜなのか。具体的なデビューきっかけは何なのか、一つの小説が出来るまでの期間や、プロになるまで一体何年かかるのか、といった不安は尽きないはずです。

また、小説家になるには中学生から特別な教育が必要なのか、あるいは社会人や主婦からでも目指せるのか、新人賞の受賞は必須なのか、独学でも可能なのかなど、自身の状況と照らし合わせて考えることも多いでしょう。

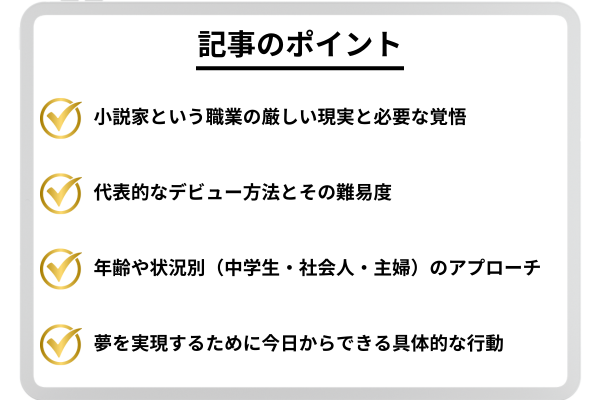

厳しい現実と「小説 家 に なるには」という覚悟

- 小説家になりたい人が多すぎるという現実

- 「小説家 やめとけ」と言われる厳しい理由

- 多様なデビューきっかけと王道のルート

- 小説家になるには新人賞受賞が最短か?

- 一つの小説が出来るまでの期間はどのくらい?

- プロとして大成するまで一体何年かかるのか

小説家になりたい人が多すぎるという現実

小説家を目指す上で、まず直視しなければならないのは、その競争の激しさです。

言ってしまえば、小説家になりたい人はあまりにも多く、プロとしてデビューし、活動を継続できるのはほんの一握りであるという現実があります。

このため、単に「物語を書きたい」という情熱だけでは、厳しい競争を勝ち抜くのは難しいと考えられます。

例えば、各出版社が主催する新人賞には、毎年数千という単位の応募が殺到します。

その中から大賞に選ばれるのは、基本的に1作品か、多くても数作品です。

倍率が数千倍になることも珍しくなく、非常に狭き門であることが分かります。

また、近年では小説投稿サイトが普及し、誰でも手軽に作品を発表できるようになりました。

しかし、これは同時にライバルが無限に存在することを意味します。

膨大な数の作品の中から編集者の目に留まり、書籍化に至るケースは奇跡に近いと言えるかもしれません。

一説には、デビューした小説家が5年後も活動を続けられている確率は5%以下とも言われています。

これらのことから、小説家を目指すには、この厳しい現実を理解した上で、それでも挑戦し続ける強い覚悟が求められるのです。

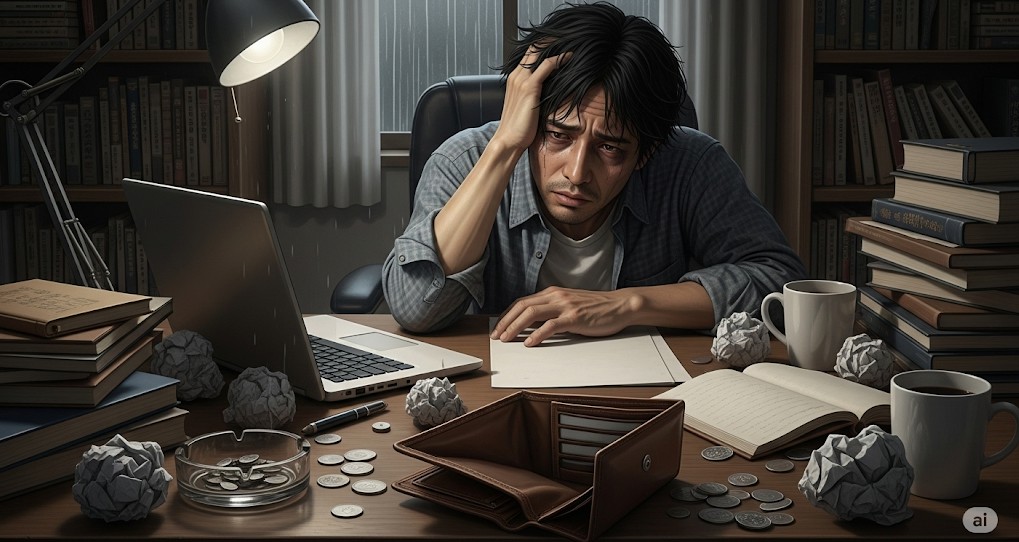

「小説家 やめとけ」と言われる厳しい理由

「小説家はやめておけ」という声が聞かれる背景には、主に収入の不安定さと精神的な厳しさという2つの側面が存在します。

夢だけでは生活していくのが困難な場合も多く、これが最大の理由と言えるでしょう。

なぜなら、小説家の収入は主に「原稿料」と「印税」から成り立っていますが、これだけで安定した生活を維持するのは容易ではないからです。

| 収入源 | 詳細 | 金額の目安(新人・中堅の場合) |

| 原稿料 | 小説やエッセイを雑誌などに掲載する際に支払われる料金。 | 400字原稿用紙1枚あたり3,000円~5,000円程度。 |

| 印税 | 出版された書籍の売上に応じて支払われる著作権使用料。 | 書籍定価の8%~10% × 発行部数。 |

| 原作使用料 | 作品がドラマ化、映画化など二次利用された際に支払われる料金。 | ケースバイケースだが、大きな収入源になり得る。 |

例えば、1,700円の単行本を新人作家が出版した場合を考えてみましょう。

初版部数が4,000部、印税率が10%だとすると、収入は「1,700円 × 4,000部 × 10% = 68万円」となります。

もしこの作品を半年かけて書き下ろしたのであれば、月収換算で約11万円です。

毎年コンスタントに本を出版し、かつ全ての作品が売れ続けなければ、専業で生活するのは難しいことがわかります。

このため、多くの新人作家や中堅作家は、他の仕事と兼業しながら執筆活動を続けているのが実情です。

また、人気作家になれば講演会やメディア出演などの収入も見込めますが、そこに至るまでには長い道のりがあります。

加えて、スランプに陥る精神的な苦痛や、読者からの厳しい批判に晒されるストレスも無視できません。

このような経済的、精神的な厳しさから、「やめておけ」という言葉が生まれるのです。

多様なデビューきっかけと王道のルート

小説家としてデビューするための道は、一つではありません。かつては出版社への持ち込みや新人賞の受賞が主なルートでしたが、現在ではインターネットの普及により、その方法は多様化しています。

ここでは、代表的な5つのルートを紹介します。

新人賞への応募

最も有名で、多くの志望者が目指す王道のルートです。

出版社や文学団体が主催するコンテストに応募し、受賞することでデビューのきっかけを掴みます。

受賞すれば書籍化が約束されるケースが多く、編集者のサポートを受けながらプロとしての一歩を踏み出せるのが大きなメリットです。

ただ、前述の通り、競争率は極めて高い最難関ルートでもあります。

出版社への持ち込み

完成した原稿を直接出版社に持ち込み、編集者に読んでもらう方法です。

しかし、現在ではアポイントなしの持ち込みを受け付けていない出版社がほとんどで、郵送やウェブフォームで応募する形が一般的です。

膨大な数の原稿が送られてくるため、読んでもらえる可能性自体が低いという厳しい現実があります。

小説投稿サイトでの発表

「小説家になろう」や「カクヨム」といったWebサイトに作品を投稿する方法です。

無料で始められ、読者の反応を直接得られるのが魅力です。

人気が出てランキング上位に入ると、出版社の編集者から声がかかり、書籍化に至るケースが増えています。

自己プロデュース能力も問われる、現代的なルートです。

SNSやブログでの発表

自身のブログやX(旧Twitter)などのSNSで作品を発表し、ファンを増やしていく方法です。

投稿サイトと同様に、口コミで評判が広がり、出版社の目に留まる可能性があります。

自費出版

費用を自己負担して書籍を出版する方法です編集者や出版社の意向に左右されず、自分の書きたいものを100%形にできるのが最大のメリットと言えます。

自費出版した本が評判を呼び、商業出版につながった例も存在します。

デビューへのハードルは最も低いですが、費用がかかる点と、書店に流通させて売るためには戦略が必要になる点がデメリットです。

これらのルートの中から、自身の作風や戦略に合った方法を選ぶことが大切になります。

小説家になるには新人賞受賞が最短か?

小説家になるための道のりの中で、著名な文学賞、特に新人賞を受賞することは、確かにプロへの「最短ルート」の一つと考えられています。

なぜなら、受賞は単なるデビューの証以上に、多くのメリットをもたらすからです。

受賞の最大の利点は、出版社の強力なバックアップを得られることです。

賞を主催する出版社は、受賞作を「売り出すべき商品」として位置づけ、書籍化はもちろん、広告や宣伝活動にも力を入れてくれます。

担当編集者がつき、プロとしての執筆活動を二人三脚で支えてくれるため、作家は創作に集中しやすくなります。

また、「〇〇賞受賞作家」という肩書きは、読者や書店に対する信頼の証となります。

無名の新人がいきなり本を出すよりも、権威ある賞を受賞したという事実が、作品を手に取ってもらうための大きなきっかけになるのです。

しかし、最短ルートであると同時に「最難関ルート」であることも忘れてはなりません。

芥川賞や直木賞の登竜門とされる群像新人文学賞や小説すばる新人賞、ミステリーの江戸川乱歩賞といった著名な賞には、毎年数千点の作品が寄せられ、その中から選ばれるのはほんのわずかです。

さらに、選考は作品の質だけでなく、選考委員の好みやその年のトレンドといった「運」の要素も大きく影響します。いくら優れた作品であっても、必ず受賞できるとは限りません。

したがって、新人賞は目指すべき大きな目標である一方、そこに固執しすぎるのは得策ではないでしょう。

落選した場合でも、選評を真摯に受け止め、自分の作品を客観的に分析し、次作に活かす姿勢が不可欠です。

新人賞受賞は強力な切符ですが、それがなくてもデビューへの道は閉ざされていない、という認識を持つことも大切です。

一つの小説が出来るまでの期間はどのくらい?

一つの小説が完成するまでにかかる期間は、作品の長さやジャンル、作家の執筆スタイルによって大きく異なるため、一概に「これくらい」と言うことはできません。

短編であれば数週間で完成することもありますが、緻密な構成が求められる長編、特に歴史小説やSF小説など、入念な調査・取材が必要な作品の場合は、構想から完成まで数年を要することも珍しくありません。

小説が出来るまでのプロセスを分解してみると、その時間の長さが具体的に見えてきます。

- 構想・テーマ設定: まず、どのような物語を、どのようなテーマで書くのかを考えます。このアイデア出しの段階で数ヶ月かかることもあります。

- プロット作成: 物語の設計図であるプロット(あらすじや構成)を作成します。登場人物の設定、物語の起承転結、伏線の配置などを細かく決めていく作業で、ここで物語の骨格がほぼ決まります。長編の場合、この作業だけで数週間から数ヶ月を要します。

- 取材・資料集め: 物語にリアリティを持たせるために、必要な情報を集めます。特定の職業や時代、場所が舞台であれば、関連文献を読み込んだり、専門家に話を聞いたり、現地に足を運んだりする取材活動が不可欠です。この期間も作品によって大きく変動します。

- 執筆: プロットに沿って、実際に文章を書き進めていきます。作家によってペースは様々ですが、1日に数枚の原稿を進めるのが一般的です。連載の場合は締め切りに追われながら、書き下ろしの場合は自己管理のもとでコツコツと書き進める地道な作業が続きます。

- 推敲・改稿: 書き上げた原稿を何度も読み返し、文章表現を練り直したり、物語の矛盾点を修正したりします。編集者からのフィードバックを受けて、大幅な書き直しをすることもあります。この推敲・改稿の作業に、執筆そのものと同じくらいの時間をかける作家も少なくありません。

このように、一冊の本が読者の手元に届くまでには、作家の膨大な時間とエネルギーが注ぎ込まれています。

単純な執筆期間だけでなく、その前後の準備や仕上げに多くの時間を費やしていることを理解しておく必要があります。

プロとして大成するまで一体何年かかるのか

小説家としてデビューしてから「プロとして大成した」と言えるようになるまでには、一体何年かかるのでしょうか。

これもまた個人差が非常に大きい問いですが、多くの作家はデビュー後も長い下積み期間や試行錯誤の時期を経験します。

デビューはあくまでスタートラインに立ったに過ぎません。

一作目が幸運にもヒットしたとしても、二作目、三作目と継続的に質の高い作品を生み出し、読者の支持を得続けなければ、「プロの小説家」として生き残っていくことはできません。

前述の通り、デビューから5年後に専業作家として活動できている人はごくわずか、という厳しい現実があります。

多くの場合、デビュー後も数年間は他の仕事と兼業しながら執筆を続けることになります。

年に1冊の本を出版できたとしても、それだけでは生活できるほどの収入にはならず、地道に実績を積み重ねていく期間が必要です。

この時期にファンを増やし、編集者からの信頼を獲得し、徐々に執筆の仕事だけで生活できる基盤を築いていきます。

人気作家の経歴を見てみると、デビューから数年後に代表作となる作品でブレイクし、そこから安定したキャリアを築いていくパターンが多く見られます。

つまり、デビューから大成するまでには、少なくとも3年〜5年、人によっては10年以上かかることも決して珍しくないのです。

もちろん、中にはデビュー作で一躍スターダムにのし上がる天才も存在します。しかし、それは極めて稀なケースです。

したがって、小説家として成功するには、短期的な結果に一喜一憂せず、長期的な視点で自身のキャリアを考え、諦めずに創作を続ける忍耐力が不可欠と言えるでしょう。

すぐに結果が出なくても、数年後、数十年後を見据えて努力し続ける覚悟が求められます。

具体的に「小説 家 に なるには」どう行動するか

- 小説家になるには独学でも可能か?

- 小説家になるには中学生から何をすべきか

- 小説家になるには社会人経験が武器になる

- 小説家になるには主婦の時間活用術が鍵

- 結論:小説 家 に なるには書き続けるしかない

小説家になるには独学でも可能か?

小説家になるために、特定の学校を卒業したり、資格を取得したりする必要はありません。

このため、独学でスキルを磨き、プロの小説家になることは十分に可能です。実際、多くの有名作家が独学で創作の技術を身につけ、デビューを果たしています。

独学の最大のメリットは、自分のペースで、費用を抑えながら学習を進められる点です。

しかし、その一方でデメリットも存在します。

独学のメリット

- 時間や場所に縛られない: 自分の好きな時間に、好きな場所で学習や執筆ができます。

- 費用を抑えられる: スクールに通う費用がかからず、書籍代や資料代などの実費のみで済みます。

- 独自の作風を追求しやすい: 指導者に影響されることなく、自分だけの文体や世界観を突き詰められます。

独学のデメリットと対策

- 客観的な評価が得にくい: 自分の作品の長所や短所を客観的に把握するのが難しく、独りよがりな文章になってしまう危険性があります。

- モチベーションの維持が難しい: 締め切りやノルマがないため、強い意志がなければ途中で挫折しやすくなります。

- 業界との繋がりが作りにくい: 編集者からのフィードバックや、デビューに繋がる情報を得る機会が限られます。

これらのデメリットを克服するためには、意識的な行動が不可欠です。

例えば、完成した作品を小説投稿サイトに公開したり、友人や知人に読んでもらったりして、第三者からの率直な感想を求めることが大切です。

また、文学賞に応募すれば、たとえ落選しても選評から客観的な評価を得られる場合があります。

一方で、大学の文学部や専門学校、シナリオスクールなどに通うという選択肢もあります。

プロの講師から直接指導を受けられるため、効率的にスキルを向上させることができ、業界とのコネクションも作りやすい環境です。

独学か学校か、どちらが優れているということではありません。

自身の性格や経済状況、生活スタイルに合わせて、最適な学習方法を選択することが成功への鍵となります。

小説家になるには中学生から何をすべきか

小説家になるのに年齢は関係ありませんが、中学生という多感な時期にできることは、将来の創作活動にとって非常に貴重な財産となります。

デビューを焦る必要はなく、この時期は作家としての「土台」を築くことに専念するのが良いでしょう。

中学生のうちから意識して取り組むべきことは、主に3つ考えられます。

- とにかく多くの本を読む(インプット): 自分の好きなジャンルだけでなく、歴史、SF、純文学、海外文学、さらには小説以外のノンフィクションや専門書など、できるだけ幅広い分野の本に触れることが大切です。多様な物語や文章表現に触れることで、語彙力や発想力が豊かになります。読書は、作家にとって最も基本的な訓練です。

- 多くの経験をし、視野を広げる: 机に向かうだけでなく、部活動に打ち込んだり、友人と様々な話をしたり、旅行に行ったり、映画や音楽、美術に触れたりと、心を動かされる体験をたくさんすることが重要です。実体験から生まれるリアルな感情の動きは、将来、登場人物の心情を描写する際に大きな力となります。日々の出来事や感じたことを日記に書き留めておくのも良い訓練になります。

- とにかく文章を書く練習をする(アウトプット): 素晴らしいアイデアも、文章にできなければ小説にはなりません。まずは短い物語でも良いので、一つの作品を最後まで「書き上げる」経験を積み重ねましょう。最初はうまく書けなくても、何度も書くうちに文章力や構成力は必ず上達します。完成した作品を友人や家族に読んでもらい、感想を聞くのも良いでしょう。

出版社は基本的に学業を優先してくれるため、プロとして執筆に専念できる作家を求める傾向があります。

ですから、中学生のうちに無理にデビューを目指すよりも、読解力や文章力といった基礎を固め、人間としての経験値を高めることが、遠回りのように見えて実は小説家への一番の近道なのです。

小説家になるには社会人経験が武器になる

「社会人になってから小説家を目指すのは遅いのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、それは全くの誤解です。

むしろ、社会人として働いた経験は、小説を書く上で他にはない強力な「武器」となります。

年齢を重ね、様々な経験を積んだからこそ描ける物語の深みというものがあります。

特に、社会人経験は以下のような点で創作に大きく貢献します。

専門知識とリアリティ

特定の業界で働いた経験があれば、その分野に関する専門的な知識や内部の事情をリアルに描くことができます。

例えば、医療、金融、IT、警察など、専門的な世界を舞台にした小説は、そのリアリティが読者を引きつけます。

自分が経験してきた仕事そのものが、小説のユニークなテーマになり得るのです。

人間観察とキャラクター造形

会社という組織の中では、上司、同僚、部下、取引先など、様々な立場や価値観を持つ人々と関わることになります。

こうした多様な人間関係の経験は、深みのある魅力的なキャラクターを創造するための貴重な源泉となります。

複雑な人間心理や組織内の力学を描写する上で、社会人経験は非常に有利に働きます。

時間管理能力と精神力

社会人として仕事とプライベートを両立させてきた経験は、執筆活動における時間管理能力に直結します。

限られた時間の中でいかに効率的に執筆時間を確保するか、というスキルはすでに身についているはずです。

また、仕事上の困難を乗り越えてきた精神力は、創作活動におけるスランプや批判に立ち向かう上でも支えとなるでしょう。

もちろん、課題もあります。最大の課題は「執筆時間の確保」です。

そのため、多くの社会人作家は、まず副業として執筆活動をスタートさせます。

平日の夜や休日を使ってコツコツと書き進め、新人賞に応募したり、Webで発表したりしながら、デビューの道を探ります。

そして、作家としての収入がある程度安定した段階で、専業に移行するというのが現実的なステップです。

社会人経験は、決してハンデではありません。むしろ、あなただけの物語を生み出すための、かけがえのない財産なのです。

小説家になるには主婦の時間活用術が鍵

主婦(主夫)の方が小説家を目指す場合も、社会人経験と同様に、その生活から得られる独自の視点が大きな強みとなります。

日々の家事や育児、地域社会との関わりの中にこそ、物語の種は無数に転がっています。

ただし、夢を実現するためには、限られた時間をいかに有効に使うかという「時間活用術」が鍵を握ります。

家事や育児は24時間体制の仕事であり、まとまった執筆時間を確保するのは容易ではありません。

だからこそ、戦略的なタイムマネジメントが不可欠です。

スキマ時間の徹底活用

例えば、「子どもが昼寝している30分間」「洗濯機が回っている15分間」「家族が寝静まった後の1時間」など、日常の中に潜む「スキマ時間」を見つけ出し、執筆やプロット作成にあてる習慣をつけましょう。

スマートフォンや小型のノートPCを活用すれば、場所を選ばずに作業ができます。一行でも、一文でも書き進めることが大切です。

家族の理解と協力

小説家を目指すという目標を家族に伝え、理解と協力を得ることも非常に重要です。

例えば、「週末の2時間だけは集中して執筆する時間にしてほしい」とお願いするなど、家族の協力を得られれば、精神的な負担も軽くなり、より創作に集中しやすくなります。

主婦ならではの視点を活かす

主婦としての日常経験は、作品に独自のリアリティと深みを与えます。

例えば、子育ての喜びや苦悩、ご近所付き合いの複雑さ、日々の暮らしの中での小さな発見や感動などをテーマにした作品は、多くの読者の共感を呼ぶ可能性があります。

「日常」を鋭い観察眼で見つめ、物語に昇華させること。これが主婦作家の大きな武器となります。

社会人と同様、最初は孤独な作業になりがちです。地域のカルチャーセンターの創作講座に参加したり、オンラインの創作コミュニティに所属したりして、同じ目標を持つ仲間を見つけることも、モチベーションを維持する上で助けになるでしょう。

結論:小説 家 に なるには書き続けるしかない

この記事では、小説家になるための現実的な道のりや必要な覚悟、具体的な方法について多角的に解説してきました。

最後に、小説家になるという夢を叶えるために最も大切なことを、要点としてまとめます。

- 小説家志望者は非常に多く、競争は極めて厳しい

- 収入の不安定さや精神的な負担など厳しい現実がある

- デビューへの道は新人賞だけでなく多様化している

- 新人賞は王道だが運の要素も絡む最難関ルート

- Web投稿サイトや自費出版も有力な選択肢となる

- 一つの長編小説を完成させるには数年かかることも珍しくない

- デビュー後も継続して売れる作家はほんの一握り

- プロとして大成するには長期的な視点と忍耐力が必要

- 独学は可能だが客観的なフィードバックを得る工夫が不可欠

- 文章力、構成力、発想力といった基礎スキルを磨き続ける

- コミュニケーション能力やビジネス視点も成功の鍵

- 中学生は幅広い読書と多様な経験で土台を築く

- 社会人経験は作品に深みとリアリティを与える武器になる

- 主婦は時間管理と独自の視点を活かすことが大切

- どのような状況であれ、最も重要なのは一つの作品を最後まで書き上げること

- そして、諦めずに次の作品を書き続けること

ーーーおすすめーーー

「本を出してみたいけど、費用や在庫が心配…」 「電子書籍に挑戦したいけど、専門知識がなくて…」

そんなお悩みはありませんか?

ここでご紹介する出版サービスは、商業出版と自費出版の「いいとこ取り」。 執筆の相談からデザイン、Amazonでの販売、さらにはPRまで、あなたの「本を出したい」という想いをトータルでサポートしてくれます。

低コスト・在庫リスクなしで、あなたの作品や知識をカタチにしてみませんか?