本ページにはアフィリエイトリンクが含まれています

「おすすめの本の魅力を伝えたいのに、どうやってPOPを書けばいいかわからない」「本ポップの書き方を調べてみたけど、デザインのセンスに自信がなくて…」と悩んでいませんか。

失敗や後悔をしたくないという気持ちから、一歩を踏み出せない方もいるかもしれません。

この記事では、小学生や中学生、高校生といった学生の方から大人まで、誰もが挑戦できる本ポップ作り方の簡単なコツを解説します。

おしゃれなデザインのヒントや、すぐに参考にできる本のポップ例、さらには手書きPOPにおすすめの画材まで、本ポップの書き方に関する情報を網羅しました。

この記事を読めば、あなたの「本が好き」という気持ちが伝わる、素敵な一枚がきっと作れるようになります。

人を惹きつける本 ポップ 書き方の基本

- POPの役割と構成の基本要素

- 本 ポップ 作り方 簡単3ステップ

- 人を惹きつける本 ポップ デザインのコツ

- 本 ポップ おしゃれに見せる色の選び方

- 手書きPOP 本 おすすめのペンを紹介

- 参考になる本のポップ 例を見てみよう

POPの役割と構成の基本要素

POPは、単なる飾りではありません。

図書館や書店に並ぶたくさんの本の中から、「この本、面白そう」と手に取ってもらうための、いわば「もう一人の図書館員」や「書店員の分身」のような存在です。

手書きの文字には書き手の人柄や本への想いが乗り、読者への説得力を生み出します。

文字や絵の上手い下手は関係なく、相手の心に響かせることがPOPの最も大切な役割と考えられます。

この役割を果たすため、POPには基本的な構成要素があります。

見出し: POPの4つの基本要素

- フレーム(余白) 紙の周囲に余白を設けることで、窮屈な印象をなくし、中心の内容に視線を集める効果が期待できます。絵画における額縁のようなものだと考えると分かりやすいです。

- キャッチコピー 通り過ぎる人の足を3秒で止めるための、最も重要な言葉です。POPの中で一番大きく、目立つように書くのが基本となります。読者の好奇心を刺激し、「読んでみたい」という期待感を高める役割を担います。

- 説明文 キャッチコピーで興味を持った人に向けて、本の簡単な紹介やおすすめする理由を伝える部分です。読者が知りたいであろう情報や、読むことで得られるメリットを具体的に記述します。

- 本の情報(書誌情報) 読者がその本を探せるように、「タイトル」「著者名」「出版社名」の3点は必ず記載します。これがなければ、せっかく興味を持ってもらっても本にたどり着けません。

これらの4つの要素を意識して配置することが、伝わるPOP作りの第一歩となります。

本 ポップ 作り方 簡単3ステップ

「何から手をつけていいかわからない」という方でも、手順を追うことで迷わずPOP作りを進められます。

ここでは、誰でも簡単に始められる基本的な3つのステップを紹介します。

見出し: ステップ1:POPを作る本を選ぶ

まずは、あなたが「他の誰かにおすすめしたい」と心から思える本を選びましょう。

今まで読んだ本の中で、特に感動した本や、何度も読み返しているお気に入りの一冊が最適です。

自分の感情が大きく動いた本ほど、伝えたい言葉が見つかりやすくなります。

見出し: ステップ2:感想からキーワードを書き出す

本を選んだら、その本を読んで感じたことを自由に書き出してみましょう。

「このセリフに感動した」「とにかく面白い!」「意外な結末に驚いた」など、自分の素直な感情がPOPの核となります。

書き出した感想の中から、特に他の人に伝えたい「一番のおすすめポイント」を探してください。

そのポイントが、キャッチコピーや説明文を考えるための重要なキーワードになります。

見出し: ステップ3:レイアウトを決めて下書きをする

キーワードが見つかったら、いきなり本番の紙に書くのではなく、まずは練習用紙に鉛筆で大まかなレイアウトを決めます。

前の見出しで解説した「4つの基本要素」(キャッチコピー、説明文、本の情報、余白)を、どこに配置するかを考えながら下書きをします。

このとき、一番伝えたいキャッチコピーを最も大きく配置するのがコツです。

全体のバランスを見ながら、文字の大きさやイラストを入れるスペースなどを調整します。

下書きが完成すれば、POPの半分はできたも同然です。

人を惹きつける本 ポップ デザインのコツ

内容が良くても、デザインが読みにくいと魅力は半減してしまいます。

ここでは、読者の視線を惹きつけ、内容を効果的に伝えるためのデザインのコツを2つ紹介します。

一つ目のコツは、視線の動きを意識することです。

人の目は、横書きの文章であればアルファベットの「Z」のように左上から右へ、そして左下へ移動し、最後に右下へと流れる傾向があります。

一方で、縦書きの場合は「N」のように右上から左下へと視線が動きます。

この自然な視線の流れに沿って、最も伝えたいキャッチコピーを左上や右上に配置し、本の情報(タイトルや著者名)を右下や左下に置くと、読者はスムーズに情報を読み取れます。

レイアウトに迷った際は、この「Z」と「N」の法則を思い出してみてください。

二つ目のコツは、余白を効果的に使うことです。

紙いっぱいに文字やイラストを詰め込んでしまうと、窮屈でごちゃごちゃした印象を与えてしまい、読者は読む気をなくしてしまうかもしれません。

適度な余白を設けることで、それぞれの要素が際立ち、全体としてスッキリと見やすいデザインになります。

伝えたいことが多いとつい書き込みたくなりますが、あえて情報を絞り、余白を活かす勇気が、かえってメッセージの伝わりやすさに繋がります。

本 ポップ おしゃれに見せる色の選び方

色はPOPの雰囲気を決定づける重要な要素です。色の選び方一つで、読者に与える印象は大きく変わります。

おしゃれで読みやすいPOPを作るためには、配色にいくつかの基本ルールがあります。

まず、使用する色は3色程度(+黒)に絞るのが基本です。

色数が多すぎると、全体がまとまりなく見え、どこが一番重要なのか分かりにくくなります。

本の表紙や内容の雰囲気に合った3色を選ぶと、統一感のあるデザインに仕上がります。

次に、背景と文字の色の組み合わせ、つまりコントラストを意識することが大切です。

薄い色の背景(例:黄色、水色)には黒などの濃い文字を、逆に濃い色の背景(例:紺色、深緑)には白や黄色などの明るい文字を選ぶと、文字がはっきりと読めます。

使いたい色を選ぶだけでなく、文字が読みやすい配色かどうかを優先して考えることが、伝わるPOPの鍵となります。

また、それぞれの色が持つイメージを知っておくと、より効果的な色選びが可能です。

本のテーマや伝えたい感情に合わせて色を選ぶことで、POPの説得力はさらに高まります。

| 色 | 主なイメージ |

| 赤 | 情熱、強さ、高揚、危険 |

| オレンジ | 暖かい、賑やか、親しみ、食欲増進 |

| 黄色 | 明るさ、活発、希望、注意 |

| 緑 | 自然、癒し、安心、爽やか |

| 青 | 信頼、冷静、清潔感、誠実 |

| 紫 | 高級感、気品、神秘、重厚 |

これらの色のイメージを参考に、あなたの紹介したい本にぴったりの配色を見つけてみてください。

手書きPOP 本 おすすめのペンを紹介

手書きPOPの魅力は、画材を使い分けることで表現の幅を大きく広げられる点にあります。

ここでは、POP作りにおすすめのペンや画材を紹介します。

まず揃えたいのは、太さの違う黒いペンです。

最も目立たせたいキャッチコピーには、くっきりとした線が書ける太いマーカー(例:プロッキー、マッキー)が適しています。

一方、説明文や本の情報といった細かい文字は、中字や細字のペンを使うと読みやすく、全体のバランスも取りやすくなります。

文字の太さに強弱をつけるだけで、POPは格段に見栄えが良くなります。

色付けには、様々な画材が使えます。

発色が良く、手軽に使えるカラーペンは最も一般的な選択肢です。

優しい雰囲気や温かみを表現したい場合は、色鉛筆が活躍します。クレヨンやパステルを使えば、手書きならではの味のある質感を出すことも可能です。

画材はペンだけではありません。

色画用紙や折り紙を切って貼り付けると、立体感が出てオリジナリティあふれるPOPになります。

紙の質感や色を組み合わせることで、ペンで描くだけでは表現できないデザインが楽しめます。

様々な画材を試しながら、本のイメージに合った表現方法を探求するのも、POP作りの醍醐味の一つと言えるでしょう。

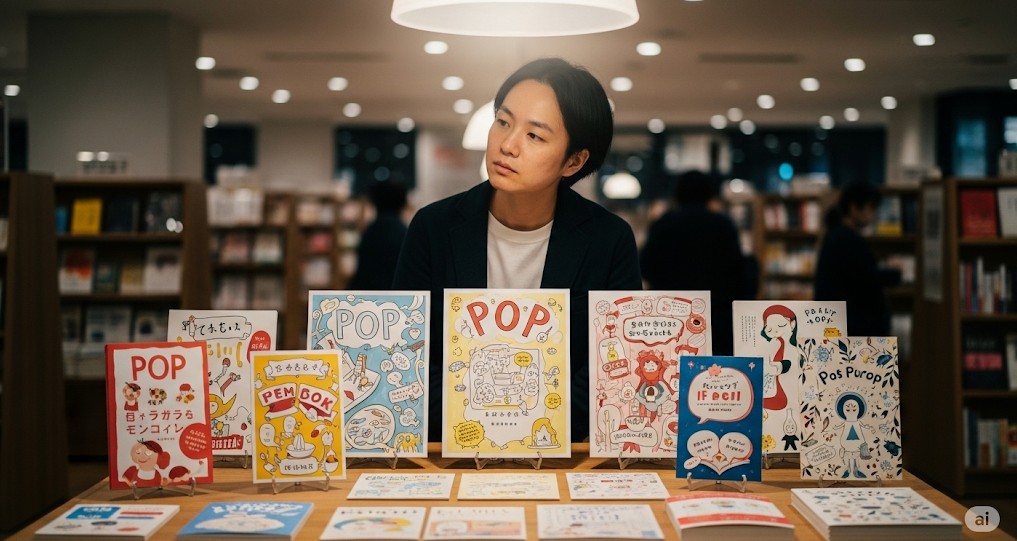

参考になる本のポップ 例を見てみよう

POP作りでアイデアに詰まったときは、優れた作例からヒントを得るのが一番の近道です。

全国の学校図書館などが主催するPOPコンテストの受賞作品は、工夫を凝らしたデザインや心に響くキャッチコピーの宝庫と言えます。

例えば、あるコンテストで高く評価された『マッチ箱日記』のPOPは、開いたマッチ箱と破れた手紙をモチーフにしたデザインで、物語のスリリングな雰囲気を一目で伝えています。

また、『人間失格』のPOPは、赤と黒の鮮やかなコントラストと独創的なイラストで、作品の世界観を強烈に表現していました。

これらの例からわかるように、必ずしも文字だけで魅力を伝える必要はありません。

イラストの巧みさ、デザインセンス、色使い、そして何よりも作品に対する「愛情」が伝わってくることが、人の心を動かすPOPの共通点です。

街の書店に足を運んで、プロの書店員さんが書いたPOPを観察するのも大変参考になります。

どのようなキャッチコピーが使われているか、どんなデザインが目を引くか、といった点を意識して見てみると、自分のPOP作りに活かせるたくさんのアイデアが見つかるはずです。

読みたかったあの本が、驚きの価格に? Kindleの最新セール・キャンペーン。見逃す前にお得な一冊を見つけよう!

【年代別】本 ポップ 書き方のポイント

- 本 ポップ 作り方 小学生向け解説

- 本 ポップ 書き方 中学生向け解説

- 本 ポップ 作り方 高校生向け解説

- 著作権で注意したいイラストの描き方

- 読書が楽しくなる本 ポップ 書き方まとめ

本 ポップ 作り方 小学生向け解説

小学生がPOP作りに挑戦する場合、技術的な上手さよりも大切なことがあります。

それは、「楽しんで作ること」と「自分の『好き』という気持ちを素直に表現すること」です。

まず、難しい言葉で説明しようとする必要はありません。

「この場面が面白かった」「このキャラクターが大好き」という気持ちを、そのまま言葉や絵にしてみましょう。

カラフルなペンをたくさん使ったり、キラキラしたシールや折り紙を貼ったりして、工作のように楽しむのがおすすめです。

POP作りが「楽しい」と感じられれば、自然と本への愛情がこもった作品になります。

イラストを描く際も、上手に描こうと気負う必要はありません。

本の表紙を真似するのではなく、自分が一番心に残ったシーンやキャラクターを、自分のイメージで自由に描いてみてください。

丁寧に、心を込めて描かれた絵は、たとえ線が少し曲がっていても、見る人の心に温かく届きます。

保護者の方は、技術的なアドバイスよりも、お子さんの自由な発想を褒めて、創作する楽しさを後押ししてあげることが大切です。

本 ポップ 書き方 中学生向け解説

中学生がPOPを作成する際には、小学生の時よりも一歩進んで、「誰に」「何を」伝えたいかを少しだけ意識してみると、より説得力のある作品になります。

ポイントは、共感を呼ぶ「自分の言葉」でキャッチコピーを考えることです。

例えば、「この本、マジ泣ける!」「主人公の生き方がカッコよすぎる」といった、普段使っているようなストレートな言葉の方が、同年代の心には響きやすい場合があります。

本のあらすじをなぞるのではなく、自分の感情がどう動いたのかを表現することが鍵となります。

また、「部活で悩んでいる人に読んでほしい」「友情の大切さを知りたい君へ」のように、どんな人にこの本を届けたいか、ターゲットを少し絞ってみるのも効果的です。

ターゲットを絞ることで、メッセージがより具体的になり、読者は「自分のための本かもしれない」と興味を持ってくれます。

デザイン面では、好きなキャラクターのイメージカラーを使ったり、物語の重要なアイテムをイラストで描いたりすることで、作品の世界観を表現する工夫もできるでしょう。

本 ポップ 作り方 高校生向け解説

高校生がPOP作りに取り組むなら、本の表面的な面白さだけでなく、その背景にあるテーマやメッセージを自分なりに解釈し、独自の視点を加えて表現することに挑戦してみましょう。

読書を通して物事を深く考察する力が身についている高校生だからこそ、説得力のある深いPOPを作成できます。

例えば、ただ「感動した」と書くのではなく、「なぜ自分はこの部分に心を動かされたのか」を掘り下げてみてください。

自分の過去の経験や、現代社会が抱える問題と結びつけて語ることで、POPに深みとオリジナリティが生まれます。

作品が書かれた時代背景や作者の経歴を少し調べてみるのも、新たな発見につながり、POPの内容を豊かにするでしょう。

デザインにおいても、単にカラフルにするのではなく、作品の雰囲気に合わせてシックなモノクロで統一したり、象徴的なモチーフを効果的に使ったりと、より洗練された表現を目指せます。

自分の分析力と表現力を最大限に活かし、読者に新たな気づきを与えるような、知的なPOP作りを楽しんでみてください。

著作権で注意したいイラストの描き方

POPにイラストを入れると、視覚的な魅力が格段に上がり、本の世界観を伝えやすくなります。

しかし、イラストを描く際には一つ、非常に大切な注意点があります。

それは「著作権」です。

結論から言うと、本の表紙や挿絵に描かれているキャラクターやイラストを、そのままそっくり描き写す(トレースする、模写する)ことは、著作権の侵害にあたる可能性があります。

著作権は、イラストレーターや漫画家といった作者の権利を守るための大切な法律です。

書店で販売されている本であっても、許可なくイラストを複製して公開することは原則として認められていません。

では、どのようなイラストなら問題ないのでしょうか。

安心してPOPにイラストを描くためには、本の表紙などを丸写しするのではなく、「本を読んで自分がイメージしたオリジナルのイラスト」を描くことが基本です。

例えば、物語のテーマから連想される風景やアイテムを描いたり、登場人物を自分なりの絵柄(タッチ)にアレンジして描いたりする方法が考えられます。

このルールを知らずにトラブルになってしまうのは、とても残念なことです。

POP作りを心から楽しむためにも、作者への敬意を払い、著作権を守る意識を持つことが大切になります。

読書が楽しくなる本 ポップ 書き方まとめ

この記事では、初心者の方でも挑戦できる本のPOPの書き方について、基本的な考え方から年代別のポイントまで解説しました。

最後に、読書がもっと楽しくなるPOP作りの要点をまとめます。

- POPは本と読者をつなぐ大切なメッセージカード

- まずは自分が心からおすすめしたい本を選ぶ

- 感想を書き出し伝えたいキーワードを見つける

- キャッチコピーは3秒で伝わる短さを意識する

- レイアウトは視線の動き(Z型・N型)に合わせる

- 情報は詰め込みすぎず余白を活かす

- 色数は3色程度に絞るとまとまりやすい

- 背景と文字はコントラストをはっきりさせる

- 太いペンと細いペンを使い分けて強弱をつける

- 手書きの文字は温かみがあり気持ちが伝わる

- イラストは表紙の丸写しを避ける

- 小学生は楽しむことを第一に考える

- 中学生は共感を呼ぶ自分の言葉を大切にする

- 高校生は独自の視点で本の魅力を深掘りする

- 何よりも大切なのは本への愛情を込めて書くこと

月額 980円で読み放題(初回30日間無料)

月額 1500円で聴き放題(初回30日間無料)

注目記事