本ページのリンクにはプロモーションが含まれています

読書をただ楽しむだけでなく、知識として定着させたり、自分の思考を深めたりするために有効なのが「読書ノート」です。

この記事では、「読書 ノート 書き方」と検索している方に向けて、読書ノートとは?という基本から、具体的な活用方法、さらに継続しやすい工夫までを幅広くご紹介します。

読書ノートのメリットは?と疑問を感じている方や、読書ノートは意味ないのでは?と感じている方にも役立つ情報を詰め込みました。

読書ノート テンプレートの活用例や、書き方 おしゃれに見せる工夫、書き方 簡単に取り組める方法など、初心者でも始めやすいヒントが満載です。

また、読書ノート 無印のおすすめ文具や、読書ノート 小説を記録する際のポイント、書き方 大学での実用的な使い方、そして書き方 小学生にもわかりやすい内容まで網羅しています。

これから読書ノートを始めたい方も、すでに実践している方も、自分に合ったスタイルを見つけるヒントとしてお役立てください。

読書 ノート 書き方の基本とポイント

・読書ノートとは?

・読書ノートのメリットは?

・読書ノート テンプレートの活用方法

・読書ノート 小説での活用例

・書き方 小学生にもわかりやすい書き方

読書ノートとは?

読書ノートとは、読んだ本の内容や自分の感想、気づきを記録するノートのことです。

目的はさまざまで、知識の整理や記憶の定着、学びのアウトプットに活用されます。特に、ビジネス書や専門書など、実用的な内容を扱う本に対しては、単に読んで終わるのではなく、得られた情報を自分の言葉で整理することで学習効果を高めることができます。

このノートには決まった形式があるわけではありません。

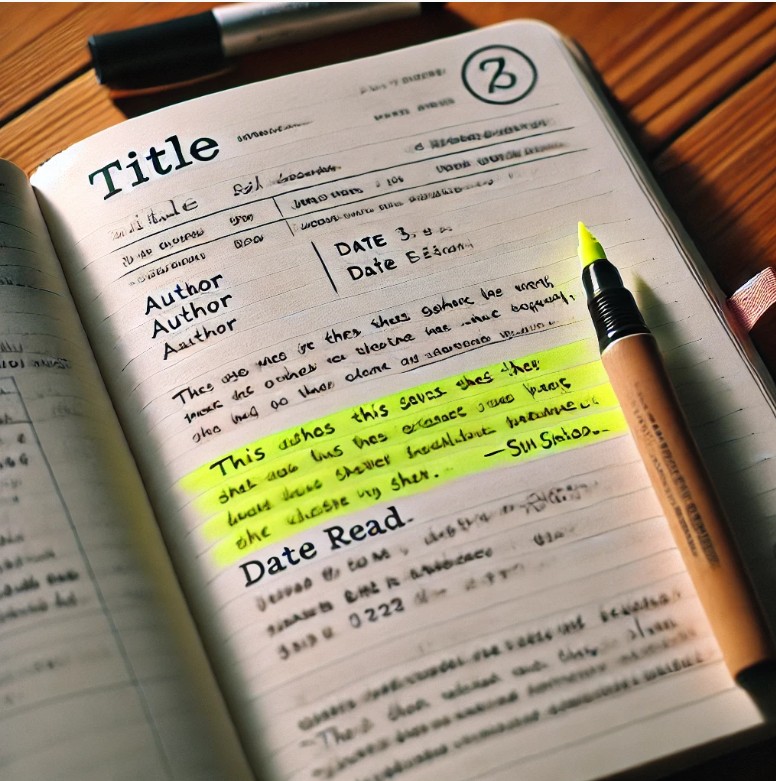

タイトルや著者名、読んだ日付といった基本情報に加え、心に残った一文やキーワード、自分なりの考察などを書き留めておくのが一般的です。

場合によっては、図やイラストを加えて視覚的にまとめる人もいます。

また、読書ノートは紙のノートに限らず、スマートフォンのメモアプリやパソコンの文書ソフトを使ってデジタルで作成することも可能です。

持ち運びや検索のしやすさを重視するならデジタル、手で書くことによる思考の整理を重視するならアナログ、というように自分に合った方法を選ぶのがポイントです。

このように、読書ノートは「記録のため」だけでなく、「思考のツール」としても機能する便利な存在です。

読書体験をより深く、実りあるものに変えてくれる補助線として、多くの人が日々の読書に取り入れています。

読書ノートのメリットは?

読書ノートをつけることには、多くのメリットがあります。

第一に、本を読んだ内容を忘れにくくなるという点が挙げられます。

人は、ただ読むだけでは情報を短期記憶にとどめるだけで終わってしまうことが多いです。

しかし、自分の言葉で要点を書き出したり、印象に残ったフレーズをメモしたりすることで、記憶が定着しやすくなります。

さらに、書きながら考えるというプロセスを通じて、理解を深めることができます。

読書ノートは「読んだことを思い出す」だけでなく、「本を読んで何を感じたか、どう考えたか」を整理する場所でもあります。

これによって、自分の価値観や思考の癖を客観的に見つめることができるようになります。

例えば、ビジネス書で新しい考え方を学んだ場合、それをどのように日常や仕事に取り入れるかをノートに書いておくことで、行動に移しやすくなります。

小説の場合も同様に、登場人物への感情移入や印象に残ったシーンを記録することで、作品への理解が深まります。

一方で、書くことが負担に感じてしまう場合もあります。

読書ノートを続けるためには、完璧を目指さず、簡単にでも自分のスタイルで書くことが大切です。

書けなかった日があっても気にせず、自由なペースで続けられるように工夫することが、読書ノートの習慣化には欠かせません。

このように、読書ノートには記憶の補助だけでなく、思考を深めたり、行動のきっかけを得たりするための多面的なメリットがあります。

単に読むだけでは終わらない、実用的な読書へとつなげるためのツールといえるでしょう。

読書ノート テンプレートの活用方法

読書ノートを効果的に活用するためには、テンプレートを使うのが非常に有効です。

テンプレートとは、あらかじめ記入項目を決めておく「枠組み」のことで、何を書くか迷わずに済むため、記録の習慣が続きやすくなります。

基本的なテンプレートとしては、次のような項目が挙げられます。

・本のタイトル

・著者名

・出版社と発行日

・読了日

・簡単なあらすじ

・心に残った一文

・学んだこと

・感想や気づき

このように、形式を決めておくことで、毎回の読書ノートが見やすく、後から見返しやすくなります。

さらに、読書前に「このテンプレートに何を書くか」を意識して読むことで、読む姿勢そのものも変わってきます。

ただし、テンプレートを細かくしすぎると、記入が面倒になり、読書の楽しさを損ねてしまうことがあります。

そのため、最初はシンプルなテンプレートから始め、慣れてきたら項目を増やすという方法が適しています。

例えば、小説用とビジネス書用でテンプレートを使い分けるのも効果的です。

小説では印象的なシーンや登場人物への感情、小さな気づきをメインに記録し、ビジネス書では実践したいアイデアやToDoリストを中心にまとめるといった具合です。

また、テンプレートを紙のノートに手書きするほか、デジタルツールであらかじめフォーマットを作っておけば、移動中でもスムーズに記入できます。

特にルーズリーフや無印のノートを使えば、自分好みにカスタマイズしやすく、継続のモチベーションにもつながります。

テンプレートはあくまで「続けやすくするための補助ツール」です。

目的は記録することではなく、読書から得た学びを活かすこと。自分のスタイルに合ったテンプレートを見つけて、読書体験をより豊かなものにしていきましょう。

読書ノート 小説での活用例

小説を読む際にも、読書ノートは非常に役立つツールとなります。

物語の構成や登場人物の関係、印象的なセリフなど、小説には感情や記憶に残る情報が多く含まれています。

しかし、読み終えたあとにすべてを記憶しておくのは難しいため、ノートにまとめておくことで、内容をしっかりと整理できるようになります。

特に小説では、ストーリーの流れや人物の心理描写、物語を象徴する言葉に注目して記録するのが効果的です。

例えば、登場人物のセリフが心に残った場合は、そのページ数とともに書き写しておくと、あとから見返したときに「なぜその言葉が印象に残ったのか」を再発見するきっかけになります。

また、物語の舞台や時代背景が現代と異なる場合は、気になった箇所を調べて簡単にメモしておくと、理解がより深まるでしょう。

書き方としては、小説の読書ノートは「感じたこと」に重きを置いても問題ありません。

あらすじを丁寧に書く必要はなく、「主人公のこの行動が意外だった」「この場面は自分の経験と重なった」など、感情の動きや気づきをそのまま書き出していくことが大切です。

さらに、登場人物の関係図を描いてみるのもおすすめです。

小説によっては登場人物が多く、人間関係が複雑な場合があります。図にまとめておくことで頭の中が整理され、読み返すときにも役立ちます。

このように、小説の読書ノートは物語を深く楽しみ、感性を磨く手助けになります。

ただし、無理に書こうとせず、自分が「残しておきたい」と思う情報だけを選んで記録するのが長く続けるコツです。

小学生にもわかりやすい書き方

小学生が読書ノートを書く際には、シンプルで楽しく続けられる方法が最も大切です。

大人のように難しい表現や詳しい分析を求める必要はありません。

「何を読んだのか」「どんなところが面白かったのか」「どんな気持ちになったのか」を、自分の言葉で自由に書けるようにすることが第一歩です。

ここでは、わかりやすく始められる読書ノートの書き方を紹介します。

まずは、ノートの上のほうに「本のタイトル」「読んだ日付」「作者の名前」を書いてみましょう。

それだけでも、自分がどんな本を読んだのかがすぐにわかるようになります。次に、「この本で一番楽しかったところ」や「気になった登場人物」について、一言でも良いので書いてみてください。

たとえば、「〇〇くんが宝物を見つけたところがドキドキした」など、素直な感想でかまいません。

また、絵が好きな子であれば、物語の好きな場面をイラストで描くのも効果的です。

イラストを通して本の内容を思い出しやすくなるだけでなく、記録すること自体が楽しい活動になります。

言葉にするのが苦手な子でも、絵で表現することで自信につながります。

さらに、読み終わったあとに「家の人に本の内容を話してみよう」と促すのも一つの方法です。

その話した内容を簡単に書いてもらうだけで、アウトプットの練習になります。

ただし、注意したいのは、読書ノートを書くことが「義務」や「宿題」のように感じられてしまうことです。

楽しく続けるためには、量や書き方にこだわりすぎないことが大切です。

「全部書かなくてもいいよ」「短くてもOKだよ」と声をかけることで、子どもも安心して書き続けられるようになります。

このように、小学生の読書ノートは、自分の感じたことや思ったことを自由に書くスタイルが最適です。

形にとらわれず、楽しく取り組める工夫を取り入れることが、読書の習慣づくりにもつながっていきます。

読書 ノート 書き方を工夫して続けるコツ

・おしゃれに見せる書き方のコツ

・簡単に続けられる工夫

・大学での読書記録の方法

・読書ノート 無印でおすすめのアイテム

・読書ノート 意味ないと言われる理由と対策

・自分に合った書き方を見つけよう

・読書ノートを習慣にするアイデア

おしゃれに見せる書き方のコツ

読書ノートを「おしゃれに書きたい」と思う方は少なくありません。

見た目が整っているノートは、読み返すときにも気分が上がり、読書そのものへのモチベーションにもつながります。

とはいえ、完璧を求めすぎると「手間がかかる」と感じて長続きしにくくなるため、手軽にできる範囲で工夫するのがポイントです。

まず取り入れやすいのが、色分けです。ペンを2〜3色ほど用意し、タイトルや重要なキーワード、感想などで色を使い分けると、情報が整理されて視認性もアップします。

ただし、あまりに多くの色を使うと逆にごちゃついて見えるため、基本のカラーを決めておくと良いでしょう。

例えば、黒で本文、青で引用、赤で気づきや感想、という具合にパターンを決めておくと時短にもつながります。

次に、レイアウトにも工夫を加えると、おしゃれさがグッと増します。

見出しを囲んだり、箇条書きを取り入れたりすることで、スッキリとした印象を与えることができます。

イラストが得意な方は、簡単なアイコンや図解を添えるのもおすすめです。

本の内容やキャラクターを象徴する絵を一つ加えるだけでも、雰囲気がやわらぎます。

市販のスタンプやマスキングテープをアクセントとして使うのも効果的です。

特に無地のノートを使っている場合は、こうした装飾を加えることで個性を出しやすくなります。

貼ってはがせるタイプのシールなどを使えば、手軽にデザイン性をアップできます。

なお、おしゃれに見せるための最大のコツは、「自分が気に入る形」を見つけることです。

見た目を意識しすぎて書くのが億劫になっては本末転倒ですから、「あくまで自分が楽しく続けられる範囲で整える」という意識を忘れないようにしましょう。

簡単に続けられる工夫

読書ノートを継続するには、「簡単に書ける」ということがとても大切です。

どれだけ内容が立派でも、面倒に感じてしまえばすぐに続かなくなってしまいます。

日常の中に無理なく取り入れられるよう、シンプルな工夫を意識することが成功のカギとなります。

最初に意識したいのは、ノートのフォーマットを統一しておくことです。

毎回白紙から構成を考えると時間がかかりますが、書く項目をあらかじめ決めておけば、自然と手が動くようになります。

例えば「タイトル・読んだ日付・印象に残った言葉・感想」の4項目だけを毎回書くと決めておけば、5分程度でも十分に記録が可能です。

さらに、感想は一言で良いと割り切るのもポイントです。

「感動した」「〇〇の考え方に納得」「もう一度読みたい」など、そのときに心に浮かんだ言葉を素直に書くだけで、十分な読書ノートになります。

完璧を求めすぎず「今日はこれだけでOK」と自分に許可を出すことで、ストレスなく続けられるようになります。

加えて、書くタイミングを固定するのも効果的です。例えば、読書を終えたその直後に3分だけ時間を取り、ノートを開く習慣を作ると、「読んだら書く」が自然な流れになります。

忙しいときは、スマホにメモしておき、あとからノートに書き写す形でもかまいません。

小さな工夫の積み重ねが、継続には不可欠です。

ページ数にこだわらず、書けるときに少しずつ書いていく。そうした柔軟なスタイルを取り入れれば、読書ノートはもっと気楽で、身近な習慣になります。

大学での読書記録の方法

大学生が読書ノートを活用する場面は、授業の課題やゼミでのディスカッション、論文作成など多岐にわたります。

単に本を読むだけでなく、その内容を要約し、自分の意見を言語化する力が求められるため、読書ノートは学習支援ツールとして非常に有効です。

まず、大学での読書ノートでは「目的を意識する」ことが重要です。

授業で指定された本を読むのか、自主的に読んだ専門書なのかによって、書くべき内容が変わってきます。前者であれば、授業で問われそうな論点やキーワードを意識してまとめる必要があります。

後者の場合は、自分の研究テーマや興味にどうつながるかを記録すると、後の学習に活かしやすくなります。

構成としては、「基本情報」「要約」「気になった部分」「自分の意見」などの項目を設けると、整理された読書ノートになります。

特に要約では、章ごとに一言でまとめる練習をすると、内容を理解する力が自然と養われます。

これはレポート作成にも直結するスキルです。

自分の意見を記録する際には、「どうしてそう思ったのか」「何が印象に残ったのか」を掘り下げることが大切です。

たとえば、「この本の主張には共感した」と書くだけでなく、「なぜ共感したのか」「どんな場面や言葉に心が動いたのか」まで書き込むことで、自分の思考を明確にできます。

加えて、参考文献として本を使う場合には、引用ページや抜き書きも忘れずに記録しておきましょう。

こうすることで、後から論文や発表資料を作成する際に、必要な情報をスムーズに取り出すことができます。

大学での読書ノートは、「自分の思考を深め、学びを蓄積するためのツール」です。

ただ読むだけでは終わらない、学びのサイクルを支えるパートナーとして、積極的に取り入れていく価値があります。

読書ノート 無印でおすすめのアイテム

無印良品の文房具は、シンプルで使いやすいことから読書ノートとしても非常に人気があります。

機能性とデザイン性のバランスが良く、自分なりの使い方にアレンジしやすいのが特徴です。

ここでは、読書ノートにぴったりな無印のおすすめアイテムをご紹介します。

まず注目したいのが、「植林木ペーパー裏うつりしにくいノート」です。文字を書いた際に裏うつりしにくいため、両面をしっかり活用できます。

紙の質が柔らかく書き心地がよいため、万年筆やジェルインクのペンでも快適に使えます。

無印らしい無地や方眼タイプのデザインもそろっているため、自分の記録スタイルに合わせて選べるのも魅力です。

次におすすめしたいのが「ルーズリーフ(A5サイズ)」です。

ページの追加や入れ替えが自由にできるため、ジャンル別・著者別などに分類して記録したい方には特に便利です。

表紙と中身を別々に選べる無印のバインダーと組み合わせれば、自分だけの一冊が完成します。

インデックスシールを使って分類すれば、あとから見返す際にも目的の本をすぐに見つけることができます。

「ゲルインキボールペン」も忘れてはいけません。

色味が落ち着いており、ノート全体に統一感が生まれます。黒・青・赤の3色程度を使い分けるだけでも、見た目が整い、情報の整理がしやすくなります。

また、ペン先の太さが選べるので、好みに合わせて使える点も便利です。

さらに、小物収納に使える「EVAケース」や、ふせん・マスキングテープなども活用することで、より自分らしいノート作りが可能になります。

読書中に印象的だったページにふせんを貼っておき、後からノートに記録するときの目印としても役立ちます。

無印のアイテムはどれもシンプルなデザインなので、性別や年齢を問わず使いやすく、落ち着いた読書習慣にぴったりです。

読書ノートを始めたい方は、まずは無印の文具コーナーを覗いてみると、気に入るアイテムがきっと見つかるでしょう。

読書ノート 意味ないと言われる理由と対策

読書ノートについて調べると、「意味がない」「面倒なだけ」という否定的な意見に出会うことがあります。

こうした声が生まれる背景には、いくつかの共通した理由があるようです。

ですが、その原因を知って対策を立てることで、自分にとって価値ある読書ノートへと変えていくことができます。

まず、よくある理由の一つが「書くことが目的になってしまう」ことです。

本を読む楽しさや知識の吸収よりも、「きれいなノートを作ること」「空白を埋めること」自体がゴールになってしまうと、読書ノートの本来の意味が失われてしまいます。

その結果、時間ばかりがかかり、内容が頭に残らないという状況に陥りがちです。

次に多いのが、「書いても見返さない」「役に立っている実感がない」と感じてしまうケースです。

ノートにまとめたものの、それを活用する場面がなく、やがて「やる意味がない」と思ってしまうのです。

これは特に、明確な目的を持たずに記録している場合に起こりやすい傾向です。

こうした課題に対処するには、まず「なぜ読書ノートをつけるのか」を自分なりに明確にしておくことが重要です。

たとえば、「プレゼンや会話のネタに使いたい」「読んだ本のジャンル傾向を把握したい」「自分の思考を深めたい」など、目的が明確であれば、ノートの書き方も自然と変わってきます。

また、書き方にこだわりすぎないことも大切です。

「美しく仕上げよう」「たくさん書こう」とするより、「印象に残った言葉を一つ書く」「1冊1行だけでも記録する」など、手軽で負担にならない方法に切り替えるだけで、ノートに対する心理的なハードルが大きく下がります。

さらに、定期的に読み返す機会を設けることで、「書いたことが役に立った」という実感を得やすくなります。

月に一度の振り返り時間を設けたり、読書会やブログなどで使う予定を作ったりすることで、ノートが“記録して終わり”ではなく、“知識の蓄積”として活用されていきます。

このように、読書ノートが意味ないと感じる原因は、書き方や目的の曖昧さにある場合が多いです。

少し視点を変えて、無理なく・目的に合わせたスタイルに整えることで、誰でも価値ある記録を積み重ねていくことができるはずです。

自分に合った書き方を見つけよう

読書ノートを長く続けるためには、「自分に合った書き方」を見つけることが何よりも大切です。

テンプレートや例を参考にするのは有効ですが、それに縛られすぎてしまうと、次第にノートを書くことが負担になり、読書そのものが億劫になることもあります。

だからこそ、自分の性格や生活リズム、読書スタイルにフィットする方法を試行錯誤することが欠かせません。

まず考えておきたいのが、あなたが読書ノートに求める目的です。

「内容を記録したい」「感想を残したい」「あとから見返して活用したい」など、人によって重視する点は異なります。

たとえば、アウトプット力を高めたい人であれば、読んで学んだことや疑問に感じた点を中心にまとめていくと、思考が整理されやすくなります。

一方で、作品を味わうように読んでいる人は、印象的なセリフや自分の感情を書くだけでも十分です。

また、ノートの形式も重要です。丁寧に整理されたレイアウトが向いている人もいれば、自由に殴り書きするほうがリラックスして続けられるという人もいます。

紙のノートが好きな人もいれば、スマホやPCなどのデジタルツールのほうが合っているという場合もあるでしょう。

「見返すために一覧性が欲しい」という方はルーズリーフやデジタルが便利ですが、「手を動かすことで記憶に残る」と感じる方は手書きが適しています。

ここで大切なのは、「こうすべき」といった固定観念を持たないことです。

たとえば、書く項目が毎回バラバラでもいいですし、途中で形式を変えても問題ありません。

むしろ、習慣化するためには「完璧に書く」ことを目指さない柔軟さが必要です。

いろいろな方法を試してみて、「これなら続けられそう」と思えるスタイルを見つけましょう。

それが、あなたにとって本当に価値のある読書ノートへの第一歩になります。

読書ノートを習慣にするアイデア

読書ノートを「続けること」には、それなりの工夫が必要です。

最初は意気込んで書いていても、忙しさやモチベーションの低下によって、徐々に書かなくなってしまう人も多いはずです。

そこで、自然に習慣化していくためのアイデアをいくつか紹介します。

まず一つめは、ノートを書くタイミングを決めておくことです。

「読んだ直後に必ず1行でも書く」「寝る前の5分間だけ使う」といったように、毎日の生活の中に読書ノートの時間を組み込むと、特別な作業という感覚が薄れて、習慣として定着しやすくなります。

時間が取れない日でも、「タイトルだけ記録する」と決めておけば、ゼロで終わらずに済みます。

二つめのアイデアは、ハードルを極力下げることです。

たとえば、「1ページ埋めなければならない」と考えると書く気が起きないこともありますが、「箇条書き3つだけでもOK」「とりあえず付箋にメモだけしておく」など、気軽にできるスタイルにすることで、継続の負担が減ります。

三つめは、見返す楽しさを知ることです。

ときどき過去の読書ノートを読み返してみると、自分の成長や変化に気づけたり、再読したくなる本が見つかったりと、思いがけない発見があります。

そうした「書いてよかった」という実感が次の記録の原動力になります。

また、ノートを可視化する工夫も効果的です。

読書ノートを専用のバインダーにまとめたり、お気に入りの文房具で書くようにすることで、手に取りたくなる環境をつくれます。

加えて、月に一度「自分だけの読書ふりかえり日」を設定するなど、記録を楽しむ時間を意識的に作っていくと、読書とノートのサイクルがより自然なものになっていきます。

このように、読書ノートを習慣にするためには、「無理なく続けられる仕組み」と「楽しみを感じられる工夫」の両方が必要です。

最初は小さな一歩からでも十分ですので、自分のペースで継続していきましょう。

読書 ノート 書き方の基本と活用ポイントまとめ

- 読書ノートは内容や感想を記録するためのツール

- 書くことで知識が整理され記憶に定着しやすくなる

- 読後の気づきや学びを言語化することで思考が深まる

- ノートの形式は紙でもデジタルでも自由に選べる

- ビジネス書や小説などジャンルごとに記録の視点を変える

- テンプレートを使うと書く習慣が定着しやすい

- 最初はシンプルなテンプレートから始めるのが理想

- 小説では登場人物や印象的なセリフの記録が有効

- 小学生は感想とイラストを組み合わせると続けやすい

- 色分けやレイアウトの工夫でおしゃれに見せられる

- フォーマットを固定すれば短時間で記録が可能

- 大学生は要約と自分の意見を中心に記録するのが効果的

- 無印の文具はシンプルでカスタマイズ性が高く使いやすい

- 書き方が負担だと感じると意味を見失いやすい

- 自分に合ったスタイルを見つけることで無理なく継続できる