本ページにはアフィリエイトリンクが含まれています

「読書 音楽 聴き ながら」と検索してこの記事にたどり着いたあなたは、おそらく音楽と読書をどう両立させるか、あるいはその相性に疑問を感じているのではないでしょうか。

静かな時間を彩るBGMとして音楽を活用したい人もいれば、逆に読書の集中を妨げるのではないかと懸念する人もいます。

実際、音楽聴きながら読書するスタイルについては、知恵袋などでも賛否が分かれる意見が数多く寄せられています。

メンタリストDaiGo氏が語るように、音楽の取り入れ方を間違えると、読書 音楽 デメリットが顕著になるケースもあるため、正しい知識が求められます。

この記事では、イヤホンしながら読書をする際の注意点や、読書 音楽 おすすめのジャンル選び、JPOPが読書に適しているかどうかの検証、さらには漫画 音楽 聞きながら読む場合の相性や、音楽聴きながら勉強との違いまで、多角的な視点で徹底解説します。

また、文字を読む読書と聴く読書であるオーディオブックの違いにも触れながら、あなたに合った快適な読書スタイルを見つけるヒントを提供していきます。

読書 音楽 聴き ながらの効果と注意点

・読書 音楽 デメリットを知っておこう

・読書 音楽 DaiGoが語る科学的根拠

・音楽聴きながら勉強との違いとは

・イヤホン し ながら読書の集中力問題

・音楽 聴きながら読書 知恵袋の声を分析

読書 音楽 デメリットを知っておこう

読書中に音楽を聴くことには、リラックス効果や集中力向上などのメリットが語られる一方で、実は見過ごせないデメリットも存在します。

音楽の活用方法を間違えると、読書の質が大きく低下してしまう可能性があるため、慎重に判断することが大切です。

まず、最も大きなデメリットは「集中力の分散」です。

人間の脳は、複数のタスクを同時に処理することが苦手です。読書という行為は、視覚的な情報を受け取り、それを言語化しながら理解するという非常に高い認知負荷がかかる作業です。

このときに音楽が加わると、たとえ無意識でも脳が「聴くこと」と「読むこと」の処理を交互に行ってしまい、結果としてどちらも中途半端になりやすくなります。

次に、「記憶の定着が悪くなる」点も見逃せません。特にテンポの速い楽曲や歌詞のある音楽は、読書内容の理解や記憶に干渉します。

ある研究では、無音環境で読書したグループと、音楽をかけながら読書したグループとで記憶力テストを行ったところ、無音の方が圧倒的に成績が良かったという結果が出ています。

さらに注意したいのが、「読書環境としての依存性」です。

音楽がないと読書に集中できないという状態に陥ると、試験会場や図書館などの静かな空間で読書や勉強をするときにパフォーマンスが著しく低下してしまう恐れがあります。

このように考えると、読書中の音楽は安易に取り入れるべきものではありません。

静寂が苦手な人にはホワイトノイズや自然音などの環境音を選ぶなど、音楽の種類と目的を明確にすることが効果的です。

気分が良くなるという感覚だけで判断するのではなく、実際の読書効率や内容理解を重視した選択が求められます。

読書 音楽 DaiGoが語る科学的根拠

メンタリストDaiGo氏が紹介する数々の心理学的知見の中で、「読書と音楽の相性」に関する話題は注目を集めています。

氏の見解は、主観的な感覚ではなく、あくまでエビデンスベースで語られている点が特徴です。

DaiGo氏によれば、音楽を聴きながら読書をすることでパフォーマンスが落ちるのは、「脳の並列処理ができない構造」に起因しています。

つまり、音楽を聴くという行動と読書をするという行動は、同時にこなしているように見えて、実際にはタスクを高速で切り替えているだけなのです。

このタスクスイッチングは脳に負荷をかけ、集中力と記憶力の両方を削ぐ要因になります。

具体的な研究例として、グラスゴー・カレドニアン大学が行った実験が紹介されています。

この研究では、「速いテンポの音楽」「遅いテンポの音楽」「環境音」「無音」の4つの条件下で記憶力テストを実施。

その結果、最もスコアが高かったのは無音環境であり、特に速いテンポの音楽は記憶力を約50%も低下させたといいます。

このような事実から、DaiGo氏は「音楽が脳に良い影響を与えるのは、読書や勉強といった知的作業を行う前のウォーミングアップとして使う場合」だと述べています。

例えば、作業に入る前にお気に入りの音楽を聴いて気分を高めることは有効です。

しかし、作業中に流し続けることは逆効果であるため、避けるべきとしています。

したがって、DaiGo氏の見解は、音楽が悪いということではなく「使い方を誤ると読書の質が落ちる」という明確なメッセージなのです。

知識の吸収を目的とするなら、音楽の役割を見極め、適切なタイミングで取り入れることが推奨されます。

音楽聴きながら勉強との違いとは

読書と勉強はどちらも知的作業ですが、「音楽を聴きながら行う」ことに関しては、微妙な違いがあります。

それは、両者の行動における脳の使い方に差があるためです。

まず、読書は主に「言語理解」「想像」「情報の咀嚼」といった活動が中心となります。

特に小説や哲学書などは、登場人物の心情を想像したり、抽象的な概念を思考したりする場面が多く、内的な思考力が問われます。

このときに音楽が流れていると、脳内のイメージ形成に干渉しやすく、集中が削がれる傾向があります。

一方で勉強、とりわけ暗記や問題演習といった作業型の学習では、一定のリズムや気分転換が効果的に働く場合があります。

例えば数学の計算問題や英単語の暗記では、一定のテンポの音楽が心を落ち着け、作業を継続しやすくするケースもあります。

この点では、音楽の影響が一律に悪いとは限りません。

ただし、文章読解や論述など、深い理解や表現力を必要とする勉強では、読書と同様に音楽がマイナスに働くことがあります。

つまり、「勉強の内容次第で、音楽の影響が変わる」と考えるのが適切です。

また、読書と勉強の大きな違いの一つは、外部からの情報処理と内部の思考プロセスの比重です。

読書は情報を受け取りながら同時に処理する工程が多く、そこに音楽が加わると情報の出入りが混乱しやすくなります。

一方、勉強は一度覚えた内容を問題で試すような「出力型」の場面もあり、音楽の影響が比較的少ないケースも見られます。

このように、音楽と知的作業の相性は一括りにはできません。

読書は基本的に無音、または環境音程度に抑えることがベストです。

一方で勉強の場合は、目的や内容に応じて音楽を選ぶ柔軟性が必要といえるでしょう。

イヤホンしながらする読書での集中力は?

イヤホンを使いながら読書をする人は少なくありません。

特にカフェや電車など、周囲の雑音が気になる場所では、自分の世界に没頭する手段として音楽や環境音をイヤホンで聴く人が多く見られます。

しかしこの習慣が、読書の集中力に与える影響をしっかり理解しておく必要があります。

まず、イヤホンを使用することで「外界を遮断する効果」が期待されます。

これにより周囲の話し声や雑音に気を取られず、読書に集中しやすくなると考える人が多いのです。

たしかに、無関係な音が耳に入ってくるよりは、自分で選んだ音を聴いている方が快適に感じられることもあるでしょう。

一方で、イヤホンを使うことによって逆に集中力が下がるケースもあります。

その理由の一つが「聴覚への過度な刺激」です。耳から入る情報は、視覚と同じくらい脳に影響を与えます。

特に歌詞付きの曲やリズムの強い音楽を流していると、その内容に注意が向いてしまい、読書の内容理解に集中できなくなるのです。

さらに、長時間のイヤホン使用は物理的にも疲労を招きます。

耳が圧迫されることで不快感が生まれ、気が散る原因にもなり得ます。

音量が高すぎる場合は、読書どころか聴覚にダメージを与える恐れすらあるため、音量の調整にも注意が必要です。

このような状況を避けるためには、まず音楽のジャンルと音量を工夫することが有効です。

例えば、自然音やホワイトノイズ、歌詞のないインストゥルメンタルなどは、比較的読書の妨げになりにくいとされています。

また、完全に耳をふさがない「オープン型のイヤホン」や「骨伝導イヤホン」を使えば、外部音と程よく調和した読書環境を作ることができます。

いずれにしても、イヤホンをしながら読書をする場合は、「何のために音を聴いているのか」を意識することが重要です。

リラックスのためなのか、雑音対策なのか、それとも単なる習慣なのかによって、適切な方法も変わってきます。

単なる気分転換の手段ではなく、自分に合った読書環境を見つける一つの選択肢として、慎重に活用することが求められます。

音楽を聴きながら読書 知恵袋の声を分析

「音楽 聴きながら読書」と検索すると、Yahoo!知恵袋をはじめとするQ&Aサイトで多くの意見が寄せられていることがわかります。

そこでは、実際に音楽を聴きながら読書をしている人たちのリアルな体験や感想が語られており、非常に参考になるポイントがいくつもあります。

まず印象的なのは、「音楽の種類によって集中できる・できないが分かれる」という意見です。

多くの回答者が、「歌詞のある音楽は頭に入りにくい」「クラシックやジャズなら問題ない」というように、ジャンルによって読書への影響が異なると述べています。

特に邦楽のJ-POPなどは歌詞が理解できてしまうため、どうしても意識が音楽の内容に向かってしまうという声が多数ありました。

また、「気が散るときだけ音楽をかける」という使い方をしている人もいました。

これは読書の序盤、なかなか集中モードに入れないときに一時的に音楽を使い、気分が乗ってきたら音楽を止めるというスタイルです。

一定のルールを設けることで、音楽による集中力低下を最小限に抑えようとする工夫が見て取れます。

さらに興味深いのは、「音楽を聴いているうちに、気がつくとまったく聞こえなくなっている」という意見です。

これは、読書に深く没頭したときに自然と音楽が意識から外れるという現象で、ある意味では読書に完全に集中できている状態ともいえます。

しかし裏を返せば、音楽を聴く意味がなくなるということでもあります。

加えて、「読む本によって向き・不向きがある」という指摘もありました。

哲学書や古典文学など、抽象度が高く読解力を要する本では無音が良いとする一方、ライトノベルやエッセイなど気軽に読める本では音楽をかけても問題ないとする声もあります。

この点は、読書内容と音楽の関係性を慎重に考慮すべきであることを示しています。

このように、知恵袋に寄せられた声からは、「音楽をかけながら読書をすること自体が悪い」のではなく、「どのように音楽を選び、どんなタイミングで使うか」が重要であることがわかります。

自分の読書スタイルに合った方法を模索するうえで、実体験に基づいたこうした声は大いに参考になります。

音楽を聴きながら読書を快適に楽しむ方法

・読書 音楽 おすすめジャンルと選び方

・読書 音楽 JPOPは適しているのか?

・漫画 音楽 聞きながら読むのはOK?

・オーディオブックとの違いと選び方

・読書に適したBGMの条件とは?

・読書中に使える便利な音楽アプリ

読書 音楽 おすすめジャンルと選び方

読書中に音楽を取り入れたいと考える人にとって、最も大切なのは「音楽のジャンル」と「選び方」のバランスを意識することです。

音楽が読書の妨げになることもあれば、逆に集中やリラックスを助けてくれることもあるため、慎重な選曲が欠かせません。

まず読書におすすめされる音楽ジャンルとして代表的なのが、クラシックです。

特にピアノや弦楽器を中心とした穏やかな楽曲は、感情を過剰に刺激せず、脳の働きを整える効果があるとされています。

中でも、サティの「ジムノペディ」やバッハの「G線上のアリア」は静かで心地よく、多くの読書家に親しまれています。

次に挙げられるのがジャズです。ただし、こちらはテンポや構成によって向き不向きがあるため、選び方に注意が必要です。

おすすめなのは、ビル・エヴァンスやポール・デズモンドといった、落ち着いたムードのジャズピアノやサックスを基調とした曲です。

これらは読書の空間を程よく彩り、読書体験を豊かにしてくれます。

また、環境音やホワイトノイズといったジャンルも見逃せません。

雨の音、小川のせせらぎ、焚き火の音などは、読書に集中しやすい静かな背景音として活用できます。

これらは歌詞がなく、一定のリズムで続くため、言語処理に干渉しにくいのが特徴です。

選び方としては、まず「読もうとしている本の内容」に注目しましょう。

たとえば、ビジネス書や自己啓発本のような情報を整理する読書であれば、刺激が少ない音楽を。

反対に、小説や詩など感情移入が必要な読書では、少し情緒的なメロディを選ぶのも一つの方法です。

さらに、「自分の気分や体調」に合わせて選ぶことも重要です。

落ち着きたいときには低音中心の音楽を、頭をすっきりさせたいときには高音が多く含まれた明るい音楽が向いています。

このように、読書に最適な音楽は人によって異なりますが、ジャンルと選び方を意識することで、読書の質を確実に高めることができるでしょう。

読書 音楽 JPOPは適しているのか?

JPOPを聴きながら読書をすることに関しては、意見が大きく分かれます。

結論から言えば、JPOPは読書中のBGMとしてはあまり適していないケースが多いのが現実です。

その主な理由は、日本語の歌詞が脳の言語処理と干渉する点にあります。

読書という行為は、文章を理解し、頭の中で意味を組み立てていく高度な言語活動です。

そのプロセスに、同じ日本語で構成されたJPOPの歌詞が流れ込んでくると、脳が複数の情報を同時に処理しようとし、混乱が生じます。

結果として、読書内容の理解力が低下したり、記憶に残りにくくなったりするのです。

もちろん、すべてのJPOPがNGというわけではありません。

例えば、歌詞が極端に少ないインストゥルメンタルバージョンや、ボーカルが控えめなバラード調の楽曲であれば、読書の妨げになりにくい場合もあります。

中には、JPOPの中でも特に静かな曲調のものを、癒しや気分転換目的で流しているという声もあります。

ただし、こうしたケースでは「読書に集中すること」よりも「雰囲気を楽しむこと」が主な目的となっていることが多いです。

もし読書の効率や理解度を重視するのであれば、JPOPはあまり積極的に選ばない方が無難です。

一方で、読書が比較的軽い内容のものであったり、あまり集中力を要しないようなエッセイや趣味の本であれば、BGMとしてJPOPを楽しむのも一つの方法です。

要は、「読書の目的と内容に応じてJPOPを使い分ける」ことが、賢明な選択といえるでしょう。

漫画 音楽 聞きながら読むのはOK?

漫画を読むときに音楽を聴くことは、多くの人にとって日常的な習慣となっているかもしれません。

ここで重要なのは、「漫画と音楽の相性は、小説や専門書とは異なる」という点です。

つまり、音楽を聴きながら漫画を読むのは基本的には問題ないと考えられています。

その理由の一つが、「漫画は視覚情報が主体であり、読解にかかる認知負荷が比較的低い」ことにあります。

漫画では、絵によって状況や感情が伝えられるため、文章を読み解く力よりも視覚的な理解が重要です。

そのため、多少の音楽があっても脳の処理がパンクすることは少ないのです。

とはいえ、どんな音楽でも良いというわけではありません。

アクションやコメディといったテンポの良い漫画であれば、ややアップテンポな曲でも気にならないかもしれませんが、感情表現の強いストーリー漫画や人間ドラマが中心の作品を読むときには、静かで落ち着いた音楽の方が適しています。

感動的な場面でBGMがうるさすぎると、せっかくの余韻がかき消されてしまうからです。

また、歌詞がある音楽を聴くと、セリフとの間で頭が混乱することがあります。

とくに集中して読みたい場面では、インストゥルメンタルや自然音を選ぶことで、漫画の世界により深く没入できるでしょう。

さらに一部の読者は、音楽を漫画の雰囲気に合わせて選ぶという楽しみ方もしています。

例えば、恋愛漫画を読むときにバラードを流したり、SF漫画には電子音楽を合わせたりすることで、漫画と音楽が相乗効果を生み出すのです。

このように、漫画と音楽は組み合わせ次第で非常に相性の良い読み方が可能です。

このように考えると、漫画を読むときに音楽を聴くことは、注意点さえ押さえれば、非常に効果的な読書スタイルといえるでしょう。

読書の種類が漫画であることを前提に、音楽の内容や音量を調整することが、快適な読書体験につながります。

オーディオブックとの違いと選び方

読書とオーディオブックは、いずれも「本の内容をインプットする」という目的は同じですが、体験の質や使う感覚に明確な違いがあります。

その違いを正しく理解しておくと、自分に合った読書スタイルを見つけやすくなります。

まず、読書は文字を目で追って情報を得る行為であり、視覚を中心に使います。

目で文章を読みながら、内容を理解し、必要に応じて記憶していきます。特に紙の本や電子書籍は、ページをめくる手の感覚や、行を追う視線の動きなど、体全体を使って読み進めるスタイルです。

情報の処理スピードも自分のペースで調整しやすいため、内容の精密な理解や重要箇所の読み返しにも向いています。

一方でオーディオブックは、耳から情報を受け取る聴覚ベースの読書体験です。

移動中や家事をしながらでも「ながら聴き」ができるのが最大の特徴です。

プロのナレーターによる朗読は感情表現が豊かで、物語の臨場感をより強く味わえることもあります。

しかし、自分のペースで自由に戻ったり早送りしたりするのはやや煩雑で、精密な理解や細かい分析には不向きな面もあります。

選び方のポイントとしては、読書の目的と生活スタイルを基準にすることが重要です。

情報を深く理解したい場合や、重要な資料を読むときには通常の読書が適しています。

反対に、通勤中や料理中など手がふさがっている場面では、オーディオブックが非常に便利です。

また、ジャンルによっても向き不向きがあります。ビジネス書や実用書のように要点を整理したい場合は、文字情報での読書の方が効率的です。

一方、小説やエッセイなど情景を楽しむ内容は、オーディオブックで聴いたほうが世界観に没入しやすいでしょう。

このように、読書とオーディオブックは互いに代替するものではなく、状況に応じて使い分けることで、それぞれの利点を活かすことができます。

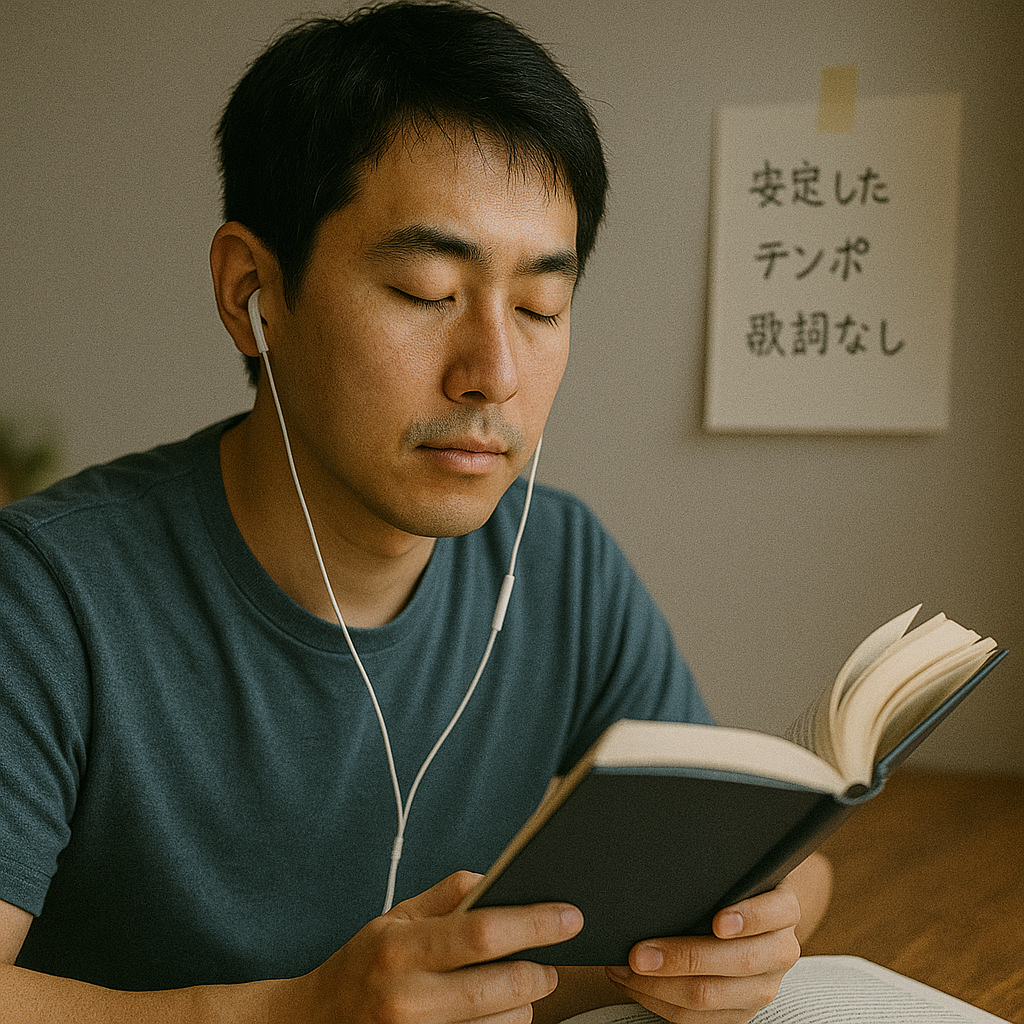

読書に適したBGMの条件とは?

読書中に音楽を取り入れたいと考えたとき、どのようなBGMを選べばよいのか迷う人も多いのではないでしょうか。

音楽は適切に選べば読書の集中力やリラックスを高めてくれますが、誤った選び方をすると逆に妨げになってしまいます。

まず意識したい条件は、「歌詞がないこと」です。

読書は言語処理が中心の行為であり、そこに日本語の歌詞が重なると脳が複数の言語情報を同時に処理しなければならなくなります。

この状態は認知負荷を高め、読書内容の理解や記憶の妨げになります。

インストゥルメンタルやクラシック、環境音などが適しているのはこのためです。

次に重要なのが「テンポの安定性」です。

アップテンポな音楽やリズムが強調された曲は、無意識のうちに身体や思考が音に引きずられやすくなります。

その結果、文章への集中力が削がれてしまうことがあります。

読書には、一定のテンポでゆったりと流れる音楽が向いています。バッハやサティのピアノ曲、スロージャズ、自然音などは多くの読者に好まれています。

また、「音量のバランス」も見逃せません。

音楽が主張しすぎると、読書の空間が圧迫されてしまいます。

BGMの目的はあくまで読書を支えることであり、主役になってはいけません。音量は「かすかに聴こえる程度」が理想です。

さらに、読書の内容との相性も大切です。

推理小説を読むときは少し緊張感のある曲調、エッセイや詩集を読むときは穏やかで抒情的な音楽が合います。

このように、音楽と本の雰囲気を合わせることで、読書体験がより豊かになります。

このように考えると、読書に適したBGMとは、「静かで、歌詞がなく、テンポが穏やかで、耳に優しい音」であることが求められます。

音楽は選び方次第で、読書をもっと快適で集中できる時間に変えてくれる心強い味方になるでしょう。

読書中に使える便利な音楽アプリ

読書中にBGMを流したいとき、どの音楽アプリを使えば良いのか迷う方もいるでしょう。

現在は数多くの音楽配信サービスが提供されており、それぞれに特徴や使いやすさがあります。

ここでは、読書に適した音楽アプリをいくつか紹介しながら、それぞれの活用方法を解説します。

まず代表的なのは**Spotify(スポティファイ)**です。

無料プランでも利用可能で、「読書用BGM」や「リラックスジャズ」「ヒーリングピアノ」など、シーンに応じたプレイリストが豊富に用意されています。

広告が気になる人は有料プランに切り替えることで、より快適に利用できます。

次におすすめなのがAmazon Music Unlimitedです。

Amazonプライム会員であれば特典付きで利用しやすく、Alexa対応のスマートスピーカーと連携すれば、音声操作で音楽を再生できるのも魅力です。

落ち着いたクラシックや環境音も充実しており、無音が苦手な読者にとって使いやすいサービスと言えます。

YouTube Musicも使い勝手の良い選択肢の一つです。

動画プラットフォームであるYouTubeと連動しているため、「読書 BGM」などと検索すれば、多くの人が作成したプレイリストやライブ配信を気軽に楽しめます。

ただし無料プランではバックグラウンド再生が制限されるため、スマホ利用がメインの場合は有料プランの検討も必要です。

さらに、読書に特化した癒やしの音を集めたアプリとしては、ヒーリングプラザなどの専門サービスも存在します。これらは、雨音や小川のせせらぎ、焚き火の音など自然音を豊富に収録しており、リラックスしながら読書したい人に最適です。

このように、用途や好みに合わせて音楽アプリを選ぶことで、読書環境を快適に整えることができます。

どのアプリも一長一短がありますが、「読書の邪魔にならないこと」「直感的に操作できること」「シーン別プレイリストがあること」の3つを軸に選ぶと、失敗が少なくなります。

読書にぴったりのBGMを探すなら、これらのアプリをうまく活用してみてください。

読書 音楽 聴き ながらの効果と注意点を総まとめ

- 音楽を聴きながら読書すると集中力が分散しやすい

- 脳は読書と音楽を同時に処理できずタスクを切り替えている

- 歌詞付きの音楽は言語処理を妨げ読書の理解度が下がる

- 速いテンポの音楽は記憶の定着を大きく低下させる

- 読書中の音楽は選び方を誤ると読書効率が著しく落ちる

- ホワイトノイズや自然音は静寂が苦手な人に適している

- メンタリストDaiGoは作業前の音楽利用を推奨している

- 勉強は作業内容によっては音楽の影響が小さい場合もある

- 読書は内面思考が多く音楽がイメージ形成を妨げやすい

- イヤホン使用は雑音を遮断できるが聴覚疲労のリスクがある

- 骨伝導やオープン型イヤホンは外部音とのバランスが取りやすい

- 知恵袋ではクラシックやジャズを読書BGMに勧める声が多い

- JPOPは歌詞が理解できるため読書には不向きなケースが多い

- 漫画は視覚中心の情報処理のため音楽との相性が良い

- 読書に最適なBGMは歌詞がなくテンポが安定している曲