本ページにはアフィリエイトリンクが含まれています

「塗り絵を始めたけれど、なんだか子供っぽくなってしまう」「大人の塗り絵に挑戦したいけど、センスないから失敗しそうで不安…」と感じていませんか。

せっかくなら、色鉛筆のリアルな塗り方で、立体感のある美しい作品に仕上げたいですよね。

実は、塗り絵が上手くなる方法には、初心者でも実践できるコツがあります。

この記事では、子供から大人まで、塗り絵を始めたばかりの方が知っておきたい色鉛筆の基本的な塗り方のコツから、配色、立体感を出すための応用テクニックまで、網羅的に解説します。

センスに自信がなくても、塗り方の基本を理解すれば、あなたの作品は必ず変わります。

基本から学ぶ塗り絵が上手くなる方法

- 塗り絵のコツは初心者のうちが肝心

- 知っておきたい色鉛筆の塗り絵のコツ

- 子供向け塗り絵が上手くなる方法

- 基本的な大人の塗り絵の色鉛筆の塗り方

- 複数の色を重ねて深みを出すテクニック

塗り絵のコツは初心者のうちが肝心

塗り絵を上達させるためには、特に初心者のうちに基本的なコツを身につけることが大切です。

なぜなら、最初に自己流の癖がついてしまうと、後から修正するのが難しくなる場合があるからです。

正しい基本を学ぶことで、上達への道をスムーズに進むことができます。

例えば、多くの方が無意識に行いがちなのが、下敷きを使わずに塗ることです。

下敷きを使わないと、筆圧が下のページに伝わって跡がつくだけでなく、紙面が安定しないため色鉛筆の発色が悪くなることがあります。

クリアファイルや厚紙などで構わないので、必ず塗るページの下に下敷きを敷く習慣をつけましょう。

また、筆圧のコントロールも初期に意識したいポイントです。

強い筆圧で一気に濃く塗ろうとすると、紙の表面が潰れてしまい、修正したり色を重ねたりすることが困難になります。

まずは弱い筆圧で優しく塗り始めることを心がけるだけで、表現の幅が大きく広がります。

知っておきたい色鉛筆の塗り絵のコツ

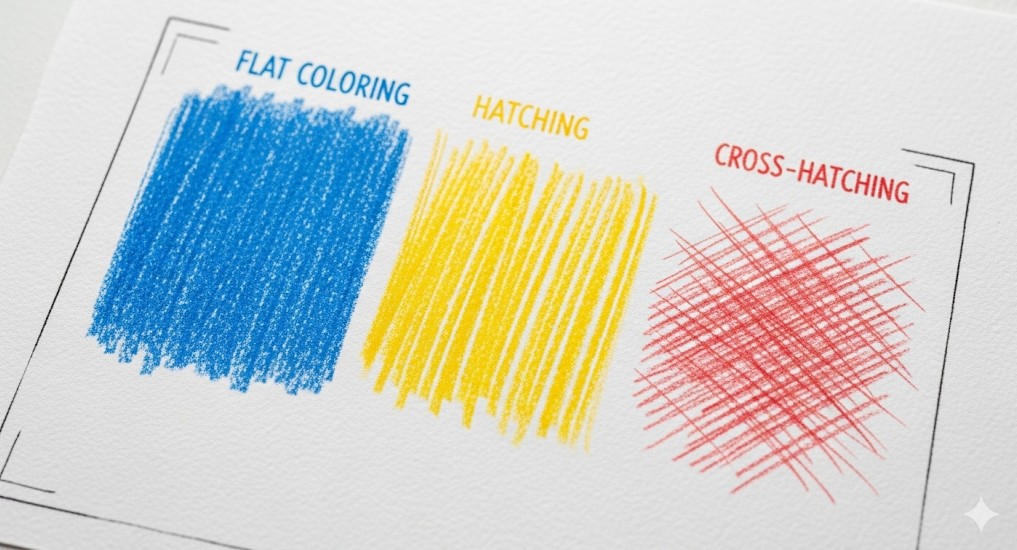

色鉛筆には、表現したいものに応じて使い分けるべき基本的な塗り方の技法が存在します。

これらのテクニックを理解し、実践することで、作品のクオリティを格段に向上させることが可能です。

主に使われる代表的な3つの技法を紹介します。

| 技法名 | 塗り方 | 特徴と適した表現 |

|---|---|---|

| 平塗り | 色鉛筆を寝かせ、一定の筆圧で同じ方向に塗る | 広い範囲をムラなく均一に塗るのに適しています。背景や下地作りで活躍し、優しいタッチに仕上がります。 |

| ハッチング | 同じ方向に線を重ねるようにして面を埋めていく | 動物の毛並みや人の髪の毛、布の質感など、繊細な質感を表現するのに向いています。線の間隔で濃淡を調整します。 |

| クロスハッチング | 縦・横・斜めなど、異なる方向に線を交差させて重ねる | ハッチングよりもさらに細かい濃淡や陰影、奥行きを表現できます。影の暗い部分などを表現するのに効果的です。 |

これらの技法は、単独で使うだけでなく、組み合わせて使用することもあります。

例えば、まず平塗りで全体に薄く色を乗せ、その上からハッチングやクロスハッチングで質感を加えたり、影を描き込んだりします。

どの技法がどのような効果を生むのかを意識しながら試してみるのが上達への第一歩です。

子供向け塗り絵が上手くなる方法

お子様が塗り絵に取り組む場合、技術的な上達よりも「楽しむこと」を最優先に考えることが大切です。

楽しんで続ける中で、自然と集中力や色彩感覚が養われていきます。

その上で、少しだけ上達のヒントを教えてあげると、達成感を得やすくなり、さらに塗り絵が好きになるでしょう。

まず、はみ出さずに塗るための簡単なコツとして、「最初に輪郭をなぞる」方法があります。

塗りたい部分の縁を先に色鉛筆でなぞってから中を塗ることで、自然とはみ出しにくくなります。

これは「縁取り」とも呼ばれ、大人でも使える基本的なテクニックです。

また、色の使い方にルールを設けず、自由な発想を尊重してあげましょう。

空が赤でも、りんごが青でも構いません。子供ならではのユニークな色彩感覚を褒めてあげることで、自己表現の楽しさを知ることができます。

もし、より立体的な表現に興味を示したら、リボンの結び目の下など「物が重なっている部分を少し濃く塗ってみよう」と提案するのも良い方法です。

簡単なことから成功体験を積ませることが、継続と上達に繋がります。

基本的な大人の塗り絵の色鉛筆の塗り方

大人の塗り絵を美しく仕上げるための基本的な塗り方として、「ぐるぐる塗り」が非常に効果的です。

これは、力を抜いて、小さな円を連続して描くように塗り進める方法を指します。

一方方向に直線を引いて塗るよりも、色ムラができにくく、均一で滑らかな面を作ることができます。

この塗り方のポイントは、とにかく力を入れないことです。

色鉛筆の自重を利用するくらいの軽いタッチで、紙の上を滑らせるように塗っていきます。

一度で濃い色を出そうとせず、薄い塗りを何度も何度も重ねていくことで、徐々に目的の濃さに近づけていきましょう。

この「ぐるぐる塗り」は、特に後の工程である「重ね塗り」や「グラデーション」を美しく見せるための土台作りとして、非常に重要な役割を果たします。

紙の凹凸を様々な方向から優しく埋めていくことで、上に重ねる色が綺麗に乗り、深みのある表現が可能になるのです。

最初は時間がかかるように感じるかもしれませんが、急がば回れの精神で、丁寧な土台作りを心がけてみてください。

複数の色を重ねて深みを出すテクニック

色鉛筆の最大の魅力の一つが「混色(重ね塗り)」です。

単色で塗るのに比べて、複数の色を重ねることで、単なる色の足し算以上の、奥深く豊かな色合いを生み出すことができます。

薄い色から塗るのが鉄則

混色を行う際の最も基本的なルールは、「薄い色・明るい色」から先に塗ることです。

例えば、綺麗な黄緑色を作りたい場合、先に黄色を塗り、その上から青色を重ねます。

逆に青色から塗ってしまうと、下の濃い色が強く影響し、濁った暗い緑色になりがちです。

もちろん、表現によっては濃い色から塗る場合もありますが、まずは「薄→濃」の順番を基本として覚えましょう。

混色で生まれる色の変化

同じ色の組み合わせでも、塗る順番やそれぞれの色の塗り重ねる回数、筆圧によって、生まれる色は無限に変化します。

例えば、黄色と赤を混ぜてオレンジを作る場合でも、黄色を多めにすれば明るいオレンジに、赤を強くすれば深みのあるオレンジになります。

少ない色数の色鉛筆セットしか持っていなくても、この混色のテクニックを駆使すれば、表現できる色の数は飛躍的に増えます。

色見本帳を自分で作り、どんな組み合わせでどんな色が生まれるかを試してみるのも、非常に楽しく有益な練習です。

表現力を高める塗り絵が上手くなる方法

- 塗り絵で立体感を出すコツを掴もう

- リアルに見せる色鉛筆の塗り方とは?

- 大人の塗り絵は配色のコツで差がつく

- 「大人の塗り絵はセンスない」は間違い

- グラデーションで表現の幅を広げる

- 継続が塗り絵が上手くなる方法の近道

塗り絵で立体感を出すコツを掴もう

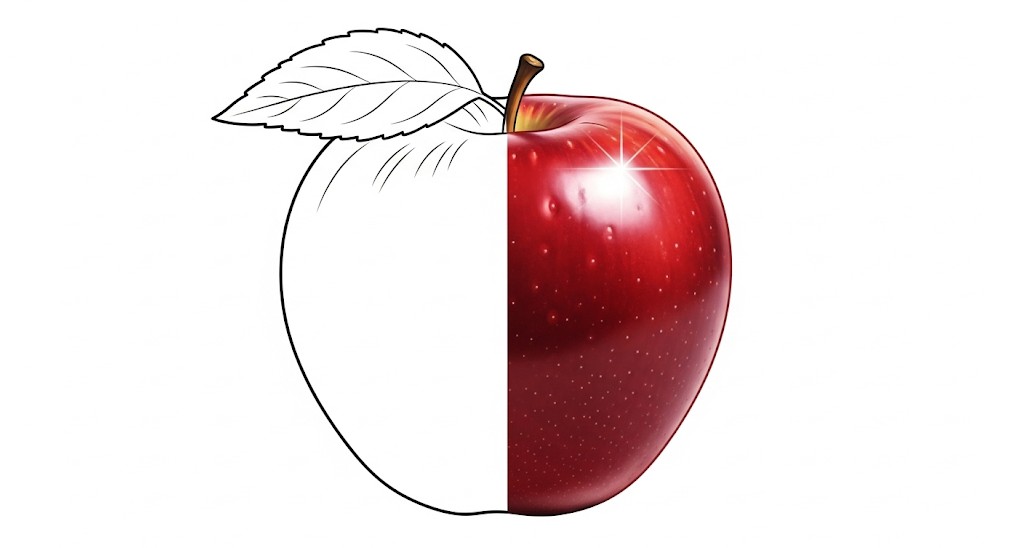

塗り絵が平面的に見えてしまう最大の原因は、立体感の欠如です。

立体感を表現するためには、「光と影」を意識することが鍵となります。

すべての物体には光が当たる部分(ハイライト)と、影になる部分(シェード)が存在します。

これを塗り絵の中で再現することで、絵にぐっと奥行きとリアリティが生まれるのです。

具体的な方法としては、まず光源(どこから光が当たっているか)を自分の中で設定します。

そして、光が直接当たる部分は明るく、場合によっては紙の白をそのまま残して「塗り残す」ことでハイライトを表現します。

逆に、光が当たりにくい部分や、物が重なって影になる部分は、色を濃く塗り重ねていきます。

影を塗る際は、ただ同じ色を濃くするだけでなく、より暗い色(例えば、赤に対するこげ茶や、青に対する紺)や、補色(色相環で反対に位置する色、例えば赤に対する緑)を薄く重ねると、影に深みが出ます。

りんごの丸みを表現する場合、光の当たる部分を白く残し、反対側に向かって赤を濃くしていき、一番暗い地面との接地面あたりに紫やこげ茶を少し加えるだけで、驚くほど立体的に見えます。

リアルに見せる色鉛筆の塗り方とは?

作品にリアリティをもたらすためには、単に形をなぞって色を塗るだけでは不十分です。

対象物をよく観察し、「質感」を描き分けることが求められます。

例えば、ふわふわした動物の毛、つるつるとした金属、ざらざらした岩肌など、それぞれに合った塗り方を工夫する必要があります。

前述の通り、動物の毛並みや人の髪の毛のような、細い線が集まってできているものを表現するには「ハッチング」が非常に有効です。

毛の流れに沿って、根気よく一本一本線を描き込むようなイメージで塗ると、リアルな質感が生まれます。

このとき、芯を硬めに削った色鉛筆を使うと、シャープな線が描きやすくなります。

また、光沢のあるものを表現する際は、ハイライトの入れ方が重要です。

消しゴム、特にペンタイプの細い消しゴムを使って、一度塗った面の色を消すことで、鋭い光の反射を表現できます。

このように、塗る技術だけでなく、消す技術も活用することで、表現の幅はさらに広がります。

リアルな表現は観察から始まります。

塗る前に、描きたいものがどのような質感を持っているのか、じっくりと観察する時間を持つようにしましょう。

大人の塗り絵は配色のコツで差がつく

どれだけ塗り方が上手でも、配色がバラバラでは作品全体のまとまりがなくなってしまいます。

美しい配色にはいくつかの基本的なコツがあり、これを知るだけで作品の印象が大きく変わります。

色数を絞る

初心者が陥りやすいのが、たくさんの色を使おうとして、結果的にまとまりのない印象になってしまうことです。

まずは、メインで使う色を3色程度に絞ってみましょう。

その3色と、その同系色(同じ色相で明るさや鮮やかさが違う色)を中心に構成することで、自然と統一感のある配色になります。

補色をアクセントに使う

統一感を出すために同系色でまとめるのは有効な方法ですが、それだけだと単調でのっぺりとした印象になることもあります。

そこで効果的なのが「補色」をアクセントとして少量使うことです。

補色とは、色相環で正反対に位置する色の組み合わせ(例:赤と緑、黄色と紫)で、お互いの色を最も引き立て合う効果があります。

全体はオレンジ系の同系色でまとめつつ、ワンポイントで青系の色を入れると、その部分が際立ち、絵全体にメリハリが生まれます。

「大人の塗り絵はセンスない」は間違い

「自分には絵のセンスがないから、大人の塗り絵なんて無理」と思い込んでいる方は非常に多いですが、これは大きな誤解です。

塗り絵の上手さは、生まれ持ったセンスだけで決まるものではありません。

むしろ、これまで解説してきたような、基本的な技術や知識を学び、練習を重ねることの方がはるかに重要です。

センスがないと感じる原因を分析してみると、その多くは技術的な問題に起因します。

「塗りムラができて汚く見える」のは平塗りやぐるぐる塗りの技術で、

「色がちぐはぐでまとまりがない」のは配色の知識で、「なんだか平面的でのっぺりしている」のは立体感を出すコツで、それぞれ解決することが可能です。

つまり、塗り絵はスポーツや楽器の演奏と同じように、正しい方法を学び、練習を繰り返すことで誰でも必ず上達できるのです。

「センス」という曖昧な言葉に惑わされず、まずは一つ一つのテクニックを試してみてください。

作品が少しずつ変わっていくのを実感できるはずです。

グラデーションで表現の幅を広げる

グラデーションは、ある色から別の色へ、あるいは色の濃淡を滑らかに変化させる技法です。

これをマスターすると、作品に自然な陰影、柔らかな雰囲気、そして豊かな色彩表現をもたらすことができます。

単色でのグラデーション

最も基本的なグラデーションです。

まず、変化させたい範囲全体に、ごく弱い筆圧で薄く色を塗ります。

次に、濃くしたい部分から塗り始め、徐々に筆圧を弱めながら薄い部分へと繋げていきます。

最後に、中間部分を再度薄く塗って濃淡の境目を馴染ませれば完成です。

同系色でのグラデーション

より自然で美しいグラデーションを作るには、同系色の濃淡2〜3色を使います。

例えば、水色から青へのグラデーションを作る場合、まず全体に薄く水色を塗ります。

次に、濃くしたい部分に青を重ね、最後に境目を水色で再度塗って馴染ませます。

3色使う場合は、「薄い色→中間色→濃い色」の順で塗り、最後に全体を一番薄い色で馴染ませると、非常に滑らかな色の変化が表現できます。

まとめ 継続が塗り絵が上手くなる方法の近道

これまで様々なテクニックを紹介してきましたが、塗り絵が上手くなる方法として最も大切なのは、何よりも「楽しみながら継続すること」です。

- 塗り絵はセンスではなく技術で上達する

- まずは下敷きを使い、弱い筆圧で塗る基本を身につける

- 広い範囲は「平塗り」でムラなく仕上げる

- 毛並みなどの質感は「ハッチング」で線を意識して表現する

- 細かい陰影は「クロスハッチング」で描き込む

- 一度に濃く塗らず、薄い色を何度も塗り重ねるのが基本

- 複数の色を重ねる「混色」で色に深みを出す

- 混色する際は必ず「薄い色・明るい色」から先に塗る

- 立体感を出すには「光と影」を常に意識する

- 影には濃い色や補色を少し加えると深みが増す

- ハイライトは紙の白を残したり、消しゴムを活用したりして表現する

- 配色はまず3色程度に絞り、同系色でまとめると失敗しにくい

- 補色をアクセントとして少量使うと作品にメリハリが生まれる

- 滑らかな色の変化を表現する「グラデーション」をマスターする

- 技術や知識は練習を重ねることで必ず身につく